Inhaltsverzeichnis:

Einführung: Warum die Luftqualität beim 3D-Druck wichtig ist

Die Luftqualität spielt beim 3D-Druck eine entscheidende Rolle, da während des Druckprozesses Schadstoffe freigesetzt werden können, die sich negativ auf die Gesundheit und das Raumklima auswirken. Besonders in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen können diese Emissionen schnell problematisch werden. Doch warum ist das so?

Während des Schmelzens von Filamenten wie ABS, PLA oder PETG entstehen ultrafeine Partikel (UFP) und flüchtige organische Verbindungen (VOC). Diese Stoffe sind oft unsichtbar, können jedoch tief in die Atemwege eindringen und dort potenziell gesundheitliche Schäden verursachen. Studien zeigen, dass vor allem Materialien wie ABS oder Nylon besonders viele dieser Stoffe freisetzen, während selbst das vermeintlich harmlose PLA nicht völlig unbedenklich ist.

Für Hobbyanwender und Profis, die regelmäßig drucken, wird die Luftqualität somit zu einem wichtigen Thema. Eine schlechte Raumluft kann nicht nur die Konzentration und das Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern auch langfristige gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Daher ist es essenziell, sich mit Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität auseinanderzusetzen – sei es durch den Einsatz von Luftfiltern, geschlossenen Gehäusen oder einer optimierten Belüftung.

Welche Emissionen entstehen beim 3D-Druck?

Beim 3D-Druck entstehen je nach verwendetem Filament und Drucktemperatur unterschiedliche Emissionen, die sowohl die Raumluft als auch die Gesundheit beeinflussen können. Diese Emissionen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: Partikel und gasförmige Verbindungen.

1. Ultrafeine Partikel (UFP):

Ultrafeine Partikel sind winzige Feststoffpartikel, die während des Schmelzprozesses von Kunststoffen freigesetzt werden. Sie sind so klein, dass sie tief in die Lunge eindringen können. Die Menge und Größe dieser Partikel hängen stark vom Filamenttyp ab. Zum Beispiel erzeugt ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) deutlich mehr Partikel als PLA (Polylactid), da es bei höheren Temperaturen verarbeitet wird. Auch Filamente mit Zusatzstoffen, wie Carbon- oder Holzfasern, können die Partikelemissionen beeinflussen.

2. Flüchtige organische Verbindungen (VOC):

VOC entstehen, wenn Kunststoffe bei hohen Temperaturen verdampfen. Diese gasförmigen Stoffe können unangenehme Gerüche verursachen und sind teilweise gesundheitsschädlich. Besonders problematisch sind Stoffe wie Styrol, das häufig bei ABS-Druck freigesetzt wird und als potenziell krebserregend gilt. Auch PLA, obwohl biologisch abbaubar, kann geringe Mengen an VOCs wie Lactid abgeben.

Emissionen nach Filamenttyp:

- ABS: Hohe Mengen an UFP und VOC, darunter Styrol. Geeignet für professionelle Anwendungen, aber nur mit Schutzmaßnahmen.

- PLA: Geringere Emissionen, aber nicht völlig unbedenklich. VOCs wie Lactid können freigesetzt werden.

- PETG: Moderate Mengen an UFP und VOC, oft als Kompromiss zwischen ABS und PLA angesehen.

- Nylon: Erzeugt sowohl UFP als auch VOC, darunter Caprolactam, das reizend wirken kann.

Die genaue Zusammensetzung der Emissionen variiert je nach Filamenthersteller und Zusatzstoffen. Daher ist es wichtig, sich über die Eigenschaften des verwendeten Materials zu informieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Vor- und Nachteile eines Luftfilters beim 3D-Druck

| Aspekt | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Gesundheit | Reduktion von ultrafeinen Partikeln (UFP) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). | Keine vollständige Filterung aller Schadstoffe möglich. |

| Flexibilität | Kann unabhängig von Drucker und Standort genutzt werden. | Benötigt zusätzlichen Platz im Raum. |

| Kosten | Längere Nutzungsdauer durch austauschbare Filter. | Regelmäßige Wartung und Filterwechsel erzeugen Kosten. |

| Anwendungsfälle | Geeignet für Wohnräume und schlecht belüftete Bereiche. | Reicht bei starken Emissionen oft nicht alleine aus. |

| Bedienbarkeit | Einfache Plug-and-Play-Modelle verfügbar. | Hochwertige Geräte können laut oder schwerfällig sein. |

Gesundheitsrisiken durch Partikel und Dämpfe: Was sagt die Forschung?

Die potenziellen Gesundheitsrisiken durch die beim 3D-Druck entstehenden Partikel und Dämpfe sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen gerückt. Forschungen zeigen, dass sowohl ultrafeine Partikel (UFP) als auch flüchtige organische Verbindungen (VOC) erhebliche Auswirkungen auf die Atemwege und das allgemeine Wohlbefinden haben können.

Ultrafeine Partikel: Auswirkungen auf die Gesundheit

UFP sind so klein, dass sie beim Einatmen bis in die Lungenbläschen vordringen und sogar in den Blutkreislauf gelangen können. Laut einer Studie der Harvard School of Public Health können diese Partikel entzündliche Reaktionen in der Lunge auslösen und langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Besonders problematisch ist, dass UFP oft keine sofort spürbaren Symptome hervorrufen, ihre schädlichen Effekte jedoch kumulativ sind.

Flüchtige organische Verbindungen: Langzeitrisiken

VOC, die beim Schmelzen von Kunststoffen freigesetzt werden, können sowohl akute als auch chronische Gesundheitsprobleme verursachen. Einige VOCs, wie Styrol, stehen im Verdacht, krebserregend zu sein, während andere, wie Caprolactam, die Schleimhäute reizen und Kopfschmerzen oder Schwindel auslösen können. Studien des National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) weisen darauf hin, dass eine längere Exposition gegenüber diesen Stoffen die Lungenfunktion beeinträchtigen kann.

Besonders gefährdete Gruppen

- Kinder: Aufgrund ihrer kleineren Lungen und höheren Atemfrequenz sind Kinder besonders anfällig für die Aufnahme von Schadstoffen.

- Menschen mit Atemwegserkrankungen: Personen mit Asthma oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) können durch die Emissionen verstärkte Symptome erleben.

- Schwangere: Einige VOCs könnten potenziell die Entwicklung des ungeborenen Kindes beeinträchtigen, wie aus Tierversuchen hervorgeht.

Forschungsergebnisse und Empfehlungen

Die Forschung legt nahe, dass die Kombination aus Belüftung und geeigneten Filtern die effektivste Methode ist, um die Exposition gegenüber diesen Schadstoffen zu minimieren. Wissenschaftler der University of California empfehlen beispielsweise den Einsatz von HEPA-Filtern, um UFP zu reduzieren, und Aktivkohlefiltern, um VOCs zu absorbieren. Langfristig wird jedoch auch die Entwicklung emissionsarmer Filamente als wichtige Maßnahme angesehen.

Wie ein Luftfilter die Emissionen reduziert

Ein Luftfilter kann eine effektive Lösung sein, um die beim 3D-Druck entstehenden Emissionen zu minimieren. Dabei spielt die Wahl des richtigen Filtersystems eine entscheidende Rolle, da verschiedene Filtertypen unterschiedliche Schadstoffe aus der Luft entfernen. Der Schlüssel liegt in der Kombination von Technologien, die sowohl Partikel als auch gasförmige Verbindungen erfassen können.

Funktionsweise eines Luftfilters

Ein Luftfilter arbeitet, indem er die belastete Raumluft ansaugt, durch mehrere Filterstufen leitet und gereinigte Luft wieder ausstößt. Die Effizienz hängt dabei von der Art des Filters ab:

- HEPA-Filter: Diese Filter sind darauf ausgelegt, ultrafeine Partikel (UFP) mit einer Größe von bis zu 0,3 Mikrometern zu entfernen. Sie sind besonders effektiv bei der Reduktion von festen Schadstoffen, die beim Schmelzen von Filamenten entstehen.

- Aktivkohlefilter: Aktivkohle absorbiert flüchtige organische Verbindungen (VOC), indem sie die Moleküle an ihrer porösen Oberfläche bindet. Dies ist besonders wichtig, um die gasförmigen Emissionen von Materialien wie ABS oder Nylon zu reduzieren.

- Kombinationsfilter: Einige Systeme kombinieren HEPA- und Aktivkohlefilter, um sowohl Partikel als auch Dämpfe gleichzeitig zu neutralisieren. Diese bieten eine umfassendere Lösung für die Emissionsproblematik.

Effizienz und Grenzen

Die Wirksamkeit eines Luftfilters hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Raumgröße, die Position des Filters und die Stärke der Emissionen. Ein hochwertiger Filter kann bis zu 99,97 % der Partikel und einen Großteil der VOCs entfernen, jedoch nicht alle Schadstoffe vollständig eliminieren. Daher sollte ein Luftfilter immer in Kombination mit anderen Maßnahmen wie guter Belüftung oder geschlossenen Druckergehäusen verwendet werden.

Zusätzliche Vorteile

Neben der Reduktion von Schadstoffen kann ein Luftfilter auch dazu beitragen, unangenehme Gerüche zu minimieren, die beim Druckprozess entstehen. Dies verbessert nicht nur die Luftqualität, sondern erhöht auch den Komfort, insbesondere in kleineren Räumen oder Wohnbereichen.

Unterschiedliche Filterarten und ihre Funktionen für den 3D-Druck

Beim Einsatz von Luftfiltern für den 3D-Druck ist die Wahl des richtigen Filtertyps entscheidend, da unterschiedliche Filterarten spezifische Schadstoffe gezielt bekämpfen. Die Auswahl sollte dabei an die Art der Emissionen und die individuellen Anforderungen des Druckumfelds angepasst werden. Hier sind die wichtigsten Filterarten und ihre Funktionen im Detail:

- HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air): Diese Filter sind speziell darauf ausgelegt, kleinste Partikel aus der Luft zu entfernen. Sie können bis zu 99,97 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern filtern. Das macht sie ideal für die Reduktion von ultrafeinen Partikeln (UFP), die beim Schmelzen von Filamenten entstehen. HEPA-Filter sind besonders nützlich in geschlossenen Räumen, in denen die Partikelkonzentration schnell ansteigen kann.

- Aktivkohlefilter: Aktivkohlefilter absorbieren gasförmige Schadstoffe wie flüchtige organische Verbindungen (VOC) durch chemische Bindung an ihre poröse Oberfläche. Sie sind besonders effektiv bei der Neutralisierung von Dämpfen und Gerüchen, die von Materialien wie ABS oder Nylon freigesetzt werden. Allerdings müssen diese Filter regelmäßig ausgetauscht werden, da ihre Kapazität zur Schadstoffaufnahme begrenzt ist.

- Kombinationsfilter: Diese Filter vereinen die Vorteile von HEPA- und Aktivkohlefiltern in einem System. Sie bieten eine umfassende Lösung, indem sie sowohl Partikel als auch gasförmige Verbindungen gleichzeitig entfernen. Kombinationsfilter sind ideal für Anwender, die mit einer Vielzahl von Filamenten arbeiten und eine All-in-One-Lösung suchen.

- Elektrostatische Filter: Diese Filter nutzen elektrische Ladungen, um Partikel aus der Luft zu ziehen. Sie sind weniger verbreitet, können jedoch eine Alternative zu HEPA-Filtern darstellen. Ihre Effizienz bei der Entfernung von VOCs ist jedoch begrenzt, weshalb sie oft in Kombination mit anderen Filtertypen verwendet werden.

- Photokatalytische Filter: Diese innovativen Filter verwenden UV-Licht, um Schadstoffe wie VOCs in harmlose Moleküle wie Wasser und Kohlendioxid zu zerlegen. Sie sind besonders wirksam gegen gasförmige Verbindungen, benötigen jedoch eine konstante Energiequelle und sind meist teurer als herkömmliche Filter.

Die Wahl des passenden Filters hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Art der verwendeten Filamente, die Größe des Druckraums und die Häufigkeit des Druckens. Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich oft eine Kombination aus verschiedenen Filtertypen, um sowohl Partikel als auch Dämpfe effektiv zu bekämpfen.

Geeignete Luftfilterlösungen für verschiedene Druckumgebungen

Die Wahl der richtigen Luftfilterlösung hängt stark von der Umgebung ab, in der dein 3D-Drucker betrieben wird. Unterschiedliche Druckumgebungen erfordern angepasste Strategien, um Emissionen effektiv zu kontrollieren und die Luftqualität zu verbessern. Hier sind einige Empfehlungen für verschiedene Szenarien:

- Wohnräume: Wenn der 3D-Drucker in einem Wohnraum steht, ist eine Kombination aus einem HEPA-Filter und einem Aktivkohlefilter ideal. Diese Filter reduzieren sowohl Partikel als auch Gerüche und gasförmige Schadstoffe. Kompakte Plug-and-Play-Luftreiniger eignen sich hier besonders gut, da sie wenig Platz beanspruchen und einfach zu bedienen sind.

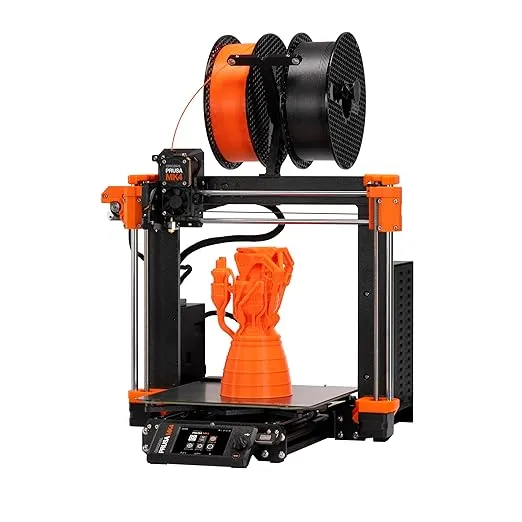

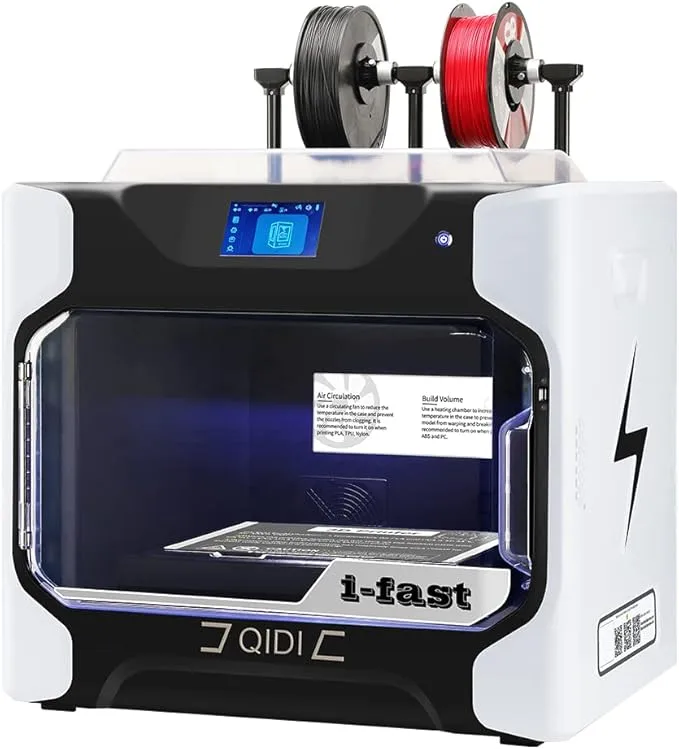

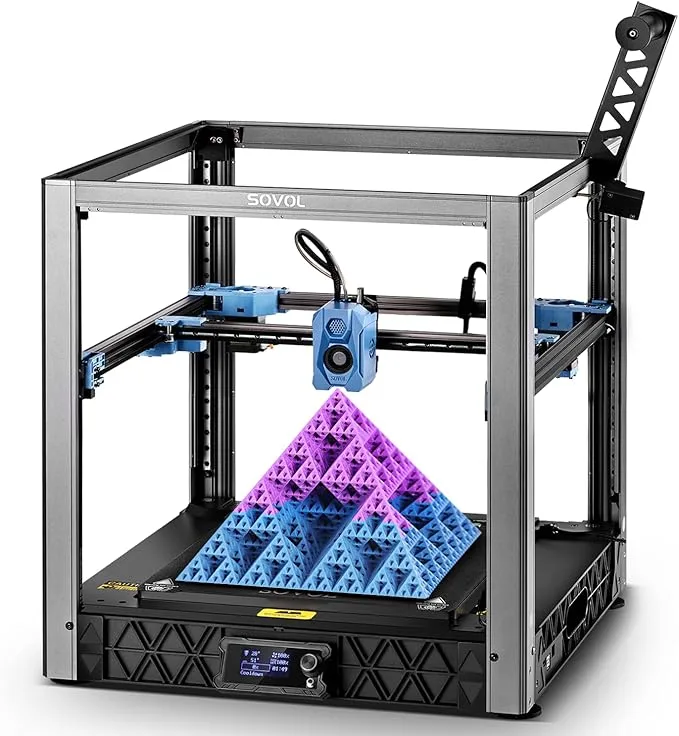

- Kleine Werkstätten: In kleineren Arbeitsbereichen, die speziell für den 3D-Druck eingerichtet sind, bieten sich geschlossene Druckergehäuse mit integrierten Filtersystemen an. Diese verhindern, dass Emissionen in den Raum gelangen, und sorgen gleichzeitig für eine stabile Druckumgebung. Alternativ können externe Luftfilter mit höherer Leistung eingesetzt werden, um die gesamte Raumluft zu reinigen.

- Große Werkstätten oder Produktionsräume: In größeren Räumen, in denen mehrere Drucker gleichzeitig laufen, ist ein zentralisiertes Luftfiltersystem sinnvoll. Diese Systeme können an die Belüftung angeschlossen werden und filtern die Luft kontinuierlich. Modelle mit austauschbaren HEPA- und Aktivkohlemodulen bieten hier eine flexible und skalierbare Lösung.

- Schlecht belüftete Räume: In Räumen ohne ausreichende Belüftung ist der Einsatz eines leistungsstarken Filtersystems unverzichtbar. Hier sind Luftreiniger mit hoher CADR (Clean Air Delivery Rate) besonders effektiv, da sie große Mengen Luft schnell reinigen können. Achte darauf, dass das Gerät für die Raumgröße ausgelegt ist, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

- Mobile Anwendungen: Für Anwender, die ihren Drucker häufig an verschiedenen Orten nutzen, gibt es tragbare Luftfilterlösungen. Diese kompakten Geräte sind leicht zu transportieren und bieten dennoch eine solide Filterleistung. Sie eignen sich besonders für temporäre Druckumgebungen oder den Einsatz in Gemeinschaftsräumen.

Die richtige Lösung hängt also nicht nur von der Raumgröße, sondern auch von der Intensität der Nutzung und den spezifischen Anforderungen ab. Es lohnt sich, in ein hochwertiges Filtersystem zu investieren, das langfristig für saubere Luft sorgt und die gesundheitlichen Risiken minimiert.

Luftfilter versus geschlossene Druckergehäuse: Welche Option passt besser?

Die Entscheidung zwischen einem Luftfilter und einem geschlossenen Druckergehäuse hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Druckumgebung, die verwendeten Materialien und das verfügbare Budget. Beide Optionen haben spezifische Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden sollten, um die beste Lösung für deine Anforderungen zu finden.

Vorteile eines Luftfilters

- Flexibilität: Luftfilter können unabhängig vom Druckerstandort eingesetzt werden und eignen sich auch für offene Drucker. Sie sind besonders praktisch, wenn der Drucker in wechselnden Räumen genutzt wird.

- Kompakte Größe: Externe Luftfilter benötigen wenig Platz und können auch in kleinen Räumen problemlos integriert werden.

- Fokus auf Luftqualität: Hochwertige Filtermodelle (z. B. mit HEPA- und Aktivkohle-Technologie) bieten eine gezielte Reinigung der Raumluft und sind ideal für schlecht belüftete Umgebungen.

Vorteile eines geschlossenen Druckergehäuses

- Kontrollierte Umgebung: Ein geschlossenes Gehäuse hält Emissionen direkt am Entstehungsort zurück und verhindert, dass Partikel und Dämpfe in den Raum gelangen.

- Stabilere Druckbedingungen: Neben der Luftreinigung sorgt ein Gehäuse für eine konstante Temperatur und schützt den Druckprozess vor äußeren Einflüssen wie Zugluft.

- Integrierte Filteroptionen: Viele geschlossene Gehäuse sind bereits mit Filtersystemen ausgestattet, was eine Kombination aus beiden Technologien ermöglicht.

Wann passt welche Option besser?

- Luftfilter: Ideal für Nutzer, die keinen Platz für ein Gehäuse haben oder mit offenen Druckern arbeiten. Auch für gelegentliche Druckprojekte in Wohnräumen ist ein Luftfilter oft die praktischere Wahl.

- Geschlossenes Gehäuse: Empfehlenswert für regelmäßige oder professionelle Drucker, die mit emissionsstarken Materialien wie ABS oder Nylon arbeiten. Es bietet nicht nur Schutz vor Emissionen, sondern verbessert auch die Druckqualität.

Fazit: Während Luftfilter eine flexible und platzsparende Lösung bieten, überzeugen geschlossene Druckergehäuse durch ihre umfassendere Kontrolle über Emissionen und Druckbedingungen. In vielen Fällen kann die Kombination beider Ansätze die beste Lösung sein, insbesondere für anspruchsvolle Druckprojekte oder Arbeitsumgebungen mit hohen Anforderungen an die Luftqualität.

Häufig verwendete Filamente und ihre spezifischen Emissionen

Die Wahl des Filaments hat einen erheblichen Einfluss auf die Art und Menge der Emissionen, die beim 3D-Druck entstehen. Jedes Material setzt unterschiedliche Partikel und chemische Verbindungen frei, die je nach Drucktemperatur und Zusatzstoffen variieren. Hier sind die häufigsten Filamente und ihre spezifischen Emissionseigenschaften:

- PLA (Polylactid): PLA gilt als eines der am häufigsten verwendeten Filamente, da es biologisch abbaubar und vergleichsweise emissionsarm ist. Dennoch entstehen bei höheren Drucktemperaturen geringe Mengen an Lactid, einem VOC, das in geschlossenen Räumen die Luftqualität beeinträchtigen kann. Zusätze wie Farbpigmente oder spezielle Mischungen können die Emissionen erhöhen.

- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): ABS ist bekannt für seine Stabilität und Hitzebeständigkeit, erzeugt jedoch hohe Mengen an ultrafeinen Partikeln und VOCs wie Styrol. Styrol wird als potenziell krebserregend eingestuft, weshalb beim Druck mit ABS unbedingt Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

- PETG (Polyethylenterephthalat-Glykol): PETG ist eine beliebte Alternative zu ABS, da es weniger VOCs freisetzt und dennoch robust ist. Es emittiert jedoch moderate Mengen an Partikeln, insbesondere bei höheren Temperaturen. Additive wie Farbstoffe oder Verstärkungen können die Emissionen beeinflussen.

- Nylon: Nylon ist ein vielseitiges Material, das jedoch beim Druck Caprolactam freisetzt, ein VOC, das als reizend für Augen, Haut und Atemwege gilt. Die Partikelemissionen sind ebenfalls höher als bei PLA oder PETG, was Nylon zu einem Material macht, das nur in gut belüfteten Umgebungen verwendet werden sollte.

- TPU (Thermoplastisches Polyurethan): TPU ist ein flexibles Filament, das moderate Mengen an VOCs abgibt. Die genaue Zusammensetzung der Emissionen hängt stark von der spezifischen TPU-Mischung ab, da viele Hersteller eigene Rezepturen verwenden.

- Filamente mit Zusatzstoffen: Materialien wie Holz-, Metall- oder Carbonfaser-gefüllte Filamente können zusätzliche Emissionen erzeugen, die von den enthaltenen Additiven abhängen. Beispielsweise können Holzfilamente bei hohen Temperaturen Verbrennungsprodukte freisetzen, während Carbonfaser-gefüllte Filamente mehr Partikel emittieren.

Die Wahl des Filaments sollte daher nicht nur von den gewünschten Druckeigenschaften, sondern auch von den Emissionseigenschaften abhängen. Nutzer, die häufig mit emissionsstarken Materialien wie ABS oder Nylon arbeiten, sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Luftfilter oder geschlossene Gehäuse in Betracht ziehen, um die Luftqualität zu verbessern.

Tipps zur Platzierung des 3D-Druckers für eine bessere Luftqualität

Die richtige Platzierung deines 3D-Druckers spielt eine entscheidende Rolle, um die Luftqualität in deinem Arbeits- oder Wohnbereich zu verbessern. Durch eine strategische Positionierung kannst du Emissionen besser kontrollieren und ihre Auswirkungen auf die Umgebung minimieren. Hier sind einige praktische Tipps, die dir helfen, den optimalen Standort für deinen Drucker zu finden:

- Wähle einen gut belüfteten Raum: Idealerweise sollte der Drucker in einem Raum stehen, der über Fenster oder eine mechanische Belüftung verfügt. So können Schadstoffe direkt nach außen abgeführt werden, anstatt sich im Raum anzusammeln.

- Halte Abstand zu Aufenthaltsbereichen: Platziere den Drucker möglichst weit entfernt von häufig genutzten Bereichen wie Schreibtischen, Sofas oder Betten. Dies reduziert die direkte Exposition gegenüber Partikeln und Dämpfen.

- Nutze eine Abzugshaube oder Abluftsysteme: Wenn möglich, installiere ein Abluftsystem, das die Emissionen direkt nach draußen leitet. Eine Abzugshaube über dem Drucker kann ebenfalls effektiv sein, um Schadstoffe einzufangen.

- Vermeide geschlossene, kleine Räume: Räume ohne ausreichende Luftzirkulation, wie Abstellkammern oder enge Arbeitsbereiche, sind ungeeignet. Hier können sich Emissionen schnell konzentrieren und die Luftqualität erheblich verschlechtern.

- Erhöhe die Distanz zu Wänden: Stelle den Drucker nicht direkt an eine Wand, da dies die Luftzirkulation behindern kann. Ein Abstand von mindestens 20–30 cm ermöglicht eine bessere Verteilung der Luft und reduziert die Ansammlung von Schadstoffen.

- Positioniere den Drucker auf einer stabilen, vibrationsfreien Oberfläche: Eine stabile Unterlage verhindert nicht nur Druckfehler, sondern sorgt auch dafür, dass keine unerwünschten Partikel durch Vibrationen aufgewirbelt werden.

- Nutze zusätzliche Luftreiniger: Wenn der Drucker in einem Raum ohne ausreichende Belüftung steht, platziere einen Luftreiniger in der Nähe des Druckers, um Emissionen direkt am Entstehungsort zu reduzieren.

Die Kombination aus einer durchdachten Platzierung und ergänzenden Maßnahmen wie Filtern oder Belüftungssystemen kann die Luftqualität erheblich verbessern und die potenziellen Risiken beim 3D-Druck minimieren.

Wie wählst du den richtigen Luftfilter für deinen 3D-Drucker?

Die Wahl des richtigen Luftfilters für deinen 3D-Drucker hängt von mehreren Faktoren ab, die sowohl die Art der Emissionen als auch deine spezifischen Anforderungen berücksichtigen. Ein gut ausgewählter Filter kann nicht nur die Luftqualität verbessern, sondern auch gesundheitliche Risiken minimieren. Hier sind die wichtigsten Schritte, um die passende Lösung zu finden:

- Analysiere die verwendeten Filamente: Unterschiedliche Materialien setzen verschiedene Schadstoffe frei. Wenn du häufig mit Filamenten wie ABS oder Nylon arbeitest, benötigst du einen Filter, der sowohl ultrafeine Partikel (UFP) als auch flüchtige organische Verbindungen (VOC) effektiv entfernt. Für PLA-Drucke kann ein einfacher HEPA-Filter ausreichen.

- Berücksichtige die Raumgröße: Die Leistung des Filters sollte an die Größe des Raums angepasst sein. In kleinen Räumen reicht ein kompakter Luftfilter, während größere Arbeitsbereiche ein Gerät mit höherer Luftdurchsatzrate (CADR) erfordern.

- Prüfe die Filterkombination: Für umfassenden Schutz empfiehlt sich ein System, das HEPA- und Aktivkohlefilter kombiniert. HEPA-Filter entfernen Partikel, während Aktivkohle VOCs und Gerüche absorbiert. Achte darauf, dass beide Filtertypen regelmäßig ausgetauscht werden können.

- Wähle ein Gerät mit passender Leistung: Die Filterleistung wird oft in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Ein höherer Wert bedeutet, dass der Filter mehr Luft reinigen kann. Überlege, wie oft der Drucker läuft und wie stark die Emissionen sind, um die passende Leistung zu bestimmen.

- Achte auf die Geräuschentwicklung: Wenn der Drucker in einem Wohnraum oder Büro steht, ist ein leiser Luftfilter von Vorteil. Viele Hersteller geben die Lautstärke in Dezibel (dB) an – ein Wert unter 40 dB gilt als angenehm leise.

- Berücksichtige den Wartungsaufwand: Informiere dich über die Lebensdauer der Filter und wie einfach sie ausgetauscht werden können. Manche Geräte bieten Indikatoren, die anzeigen, wann ein Wechsel erforderlich ist.

- Denke an Zusatzfunktionen: Einige Luftfilter verfügen über zusätzliche Features wie UV-Licht zur Keimreduktion oder smarte Steuerungen per App. Diese Funktionen können den Komfort erhöhen, sind aber nicht immer notwendig.

Indem du diese Kriterien berücksichtigst, kannst du sicherstellen, dass der gewählte Luftfilter optimal zu deinem 3D-Druck-Setup passt und eine effektive Lösung für saubere Luft bietet.

Erfahrungen und Meinungen aus der Community

Die 3D-Druck-Community ist eine wertvolle Quelle für praxisnahe Einblicke und Erfahrungen, wenn es um die Frage nach Luftfiltern geht. Viele Anwender teilen ihre Meinungen in Foren, sozialen Netzwerken und spezialisierten Plattformen, was einen umfassenden Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen ermöglicht. Hier sind einige der häufigsten Erkenntnisse und Meinungen aus der Community:

- Bewusstsein für Luftqualität wächst: Immer mehr Hobby- und Profidrucker berichten, dass sie sich intensiver mit den Emissionen ihrer Geräte auseinandersetzen. Vor allem Nutzer, die in kleinen Räumen oder Wohnbereichen drucken, betonen die Notwendigkeit von Luftfiltern oder geschlossenen Gehäusen.

- HEPA- und Aktivkohlefilter als Favoriten: Viele Anwender schwören auf die Kombination aus HEPA- und Aktivkohlefiltern. Sie berichten, dass diese Filtertypen nicht nur die Luftqualität spürbar verbessern, sondern auch unangenehme Gerüche deutlich reduzieren.

- DIY-Lösungen sind beliebt: Ein großer Teil der Community setzt auf selbstgebaute Filterlösungen. Diese reichen von einfachen Gehäusen mit Lüftern und HEPA-Filtern bis hin zu komplexeren Konstruktionen mit integrierten Sensoren. Die DIY-Ansätze werden oft als kostengünstige Alternative zu kommerziellen Produkten gesehen.

- Gemischte Meinungen zu kommerziellen Filtern: Während einige Nutzer die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von Markenfiltern loben, kritisieren andere die hohen Kosten und die begrenzte Lebensdauer der Filter. Hier wird häufig empfohlen, vor dem Kauf auf unabhängige Tests und Bewertungen zu achten.

- Filamentwahl beeinflusst die Filterentscheidung: Anwender berichten, dass sie ihre Filterstrategie an die verwendeten Materialien anpassen. Nutzer von emissionsstarken Filamenten wie ABS oder Nylon betonen die Notwendigkeit leistungsstarker Filtersysteme, während PLA-Drucker oft mit einfacheren Lösungen zufrieden sind.

- Langzeitnutzer empfehlen zusätzliche Maßnahmen: Viele erfahrene Drucker betonen, dass ein Luftfilter allein nicht ausreicht. Sie empfehlen, den Drucker in gut belüfteten Räumen zu platzieren und gegebenenfalls geschlossene Gehäuse zu verwenden, um die Emissionen weiter zu minimieren.

Die Meinungen in der Community zeigen, dass es keine universelle Lösung gibt. Stattdessen hängt die Wahl der richtigen Maßnahme stark von den individuellen Druckbedingungen und Prioritäten ab. Wer unsicher ist, profitiert von den zahlreichen Erfahrungsberichten und Diskussionen, die online verfügbar sind, um die beste Entscheidung für die eigene Situation zu treffen.

Langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität beim 3D-Druck

Um die Luftqualität beim 3D-Druck langfristig zu verbessern, sind nachhaltige und durchdachte Maßnahmen erforderlich, die über kurzfristige Lösungen hinausgehen. Dabei geht es nicht nur um den Einsatz von Filtern, sondern auch um grundlegende Anpassungen in der Druckumgebung und Arbeitsweise. Hier sind einige effektive Ansätze, die langfristig Wirkung zeigen:

- Investition in emissionsarme Filamente: Setze auf Filamente, die speziell für geringe Emissionen entwickelt wurden. Einige Hersteller bieten Materialien an, die weniger flüchtige organische Verbindungen (VOC) und ultrafeine Partikel (UFP) freisetzen. Solche Filamente können die Belastung der Raumluft deutlich reduzieren.

- Optimierung der Drucktemperaturen: Achte darauf, die Drucktemperaturen so niedrig wie möglich zu halten, ohne die Druckqualität zu beeinträchtigen. Höhere Temperaturen führen oft zu einer stärkeren Freisetzung von Schadstoffen. Die Anpassung der Temperaturprofile an das jeweilige Filament kann hier einen großen Unterschied machen.

- Integration von Sensoren zur Luftüberwachung: Installiere Luftqualitätssensoren, die die Konzentration von Partikeln und VOCs in Echtzeit messen. Diese Geräte helfen, problematische Werte frühzeitig zu erkennen und gezielt Maßnahmen zu ergreifen. Einige Modelle bieten auch Warnsysteme, die dich bei kritischen Werten alarmieren.

- Professionelle Belüftungssysteme: Plane bei der Einrichtung deines Druckbereichs die Installation eines zentralen Belüftungssystems. Solche Systeme können kontinuierlich Schadstoffe abführen und die Luftzirkulation verbessern. Besonders in Räumen mit mehreren Druckern ist dies eine sinnvolle Investition.

- Regelmäßige Wartung der Drucker: Verschleißteile wie Düsen oder Hotends können mit der Zeit ineffizient arbeiten und dadurch die Emissionen erhöhen. Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Drucker sorgt nicht nur für bessere Druckergebnisse, sondern minimiert auch unnötige Schadstofffreisetzungen.

- Langfristige Raumplanung: Wenn möglich, richte einen separaten Raum speziell für den 3D-Druck ein. Dieser sollte mit einer guten Belüftung, einem geschlossenen Gehäuse für den Drucker und einem Luftfiltersystem ausgestattet sein. Eine klare Trennung von Arbeits- und Aufenthaltsbereichen schützt die Gesundheit langfristig.

Langfristige Maßnahmen erfordern zwar anfängliche Investitionen und Planung, bieten jedoch den Vorteil, die Luftqualität dauerhaft zu verbessern und die potenziellen Risiken des 3D-Drucks auf ein Minimum zu reduzieren. Mit einem ganzheitlichen Ansatz kannst du nicht nur sicherer drucken, sondern auch deine Druckumgebung effizienter und nachhaltiger gestalten.

Fazit: Wann macht ein Luftfilter Sinn und welche Alternativen gibt es?

Fazit: Ein Luftfilter macht besonders dann Sinn, wenn der 3D-Drucker in Räumen betrieben wird, die regelmäßig genutzt werden oder schlecht belüftet sind. Nutzer, die häufig mit emissionsstarken Filamenten wie ABS oder Nylon arbeiten, profitieren am meisten von einem hochwertigen Filtersystem, da es die Konzentration von Schadstoffen in der Luft erheblich reduzieren kann. Doch ein Luftfilter ist nicht immer die einzige oder beste Lösung – Alternativen und ergänzende Maßnahmen sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden.

Wann ist ein Luftfilter sinnvoll?

- Wenn der Drucker in Wohnräumen oder Büros steht, wo Menschen längere Zeit verbringen.

- Bei regelmäßiger Nutzung von Filamenten, die hohe Mengen an Partikeln und VOCs freisetzen.

- In Situationen, in denen keine Möglichkeit besteht, den Drucker in einem separaten oder gut belüfteten Raum zu platzieren.

- Für Anwender, die Wert auf eine sofortige und unkomplizierte Verbesserung der Luftqualität legen.

Welche Alternativen gibt es?

- Geschlossene Druckergehäuse: Diese verhindern, dass Emissionen in den Raum gelangen, und bieten gleichzeitig eine stabilere Druckumgebung. Einige Modelle verfügen über integrierte Filter, was sie zu einer umfassenden Lösung macht.

- Verbesserte Belüftung: Der Einsatz von Abluftsystemen oder das regelmäßige Lüften des Raums kann die Schadstoffkonzentration deutlich senken. Diese Methode ist besonders effektiv in Kombination mit anderen Maßnahmen.

- Materialwahl: Der Wechsel zu emissionsarmen Filamenten wie PLA oder speziellen schadstoffarmen Varianten kann die Belastung der Raumluft reduzieren.

- Raumtrennung: Die Einrichtung eines separaten Druckraums, der nicht für andere Aktivitäten genutzt wird, minimiert die Exposition gegenüber Schadstoffen.

Ein Luftfilter ist also eine wertvolle Ergänzung, ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit, den gesamten Druckprozess und die Umgebung zu optimieren. Die Kombination aus mehreren Maßnahmen – wie der richtigen Materialwahl, einer guten Belüftung und gegebenenfalls einem geschlossenen Gehäuse – bietet langfristig den besten Schutz für Gesundheit und Raumluftqualität.

Erfahrungen und Meinungen

Ein häufiges Problem bei der Nutzung von 3D-Druckern ist die Luftqualität. Nutzer berichten von gesundheitlichen Beschwerden, wie Hals- und Rachenreizungen, besonders beim Drucken mit PLA oder ABS. Ein Anwender im 3D-Druck Forum schildert, dass er nach mehreren Drucksessions Symptome bemerkte. Daraufhin entschloss er sich, einen Luftfilter zu kaufen.

Der Ikea Förnuftig wird von vielen als effektive Lösung angesehen. Nutzer heben hervor, dass der Filter Gerüche und Schadstoffe gut reduziert. Allerdings gibt es Bedenken, ob der Filter für alle Druckertypen geeignet ist. Einige Anwender empfehlen zusätzliche Geräte, wie den ANYCUBIC Mini Luftreiniger oder den ELEGOO Mini Luftreiniger, um die Luftqualität weiter zu verbessern.

Filterleistung und Effektivität

Die Leistung von Luftfiltern wird oft diskutiert. Ein Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen mit dem Alveo3D HEPA-Filter, der in Tests gezeigt hat, dass er ultrafeine Partikel (UFPs) und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) effektiv reduziert. Laut einer Quelle kann ein solcher HEPA-Filter die Luftqualität merklich verbessern, wenn er richtig eingesetzt wird.

Gehäuse und Belüftung

Ein weiteres Thema ist die Verwendung von Druckern ohne Gehäuse. Einige Nutzer empfehlen, mindestens für ABS-Drucke ein Gehäuse zu verwenden. In einem Stummiforum wird die Meinung vertreten, dass PLA relativ unproblematisch ist, solange ein gewisser Luftaustausch gegeben ist. Ein offenes Druckumfeld kann jedoch zu einer höheren Belastung durch Dämpfe führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Nutzer Luftfilter als sinnvolle Ergänzung betrachten. Die Erfahrungen zeigen, dass die Anschaffung eines Filters insbesondere bei Verwendung von ABS oder in geschlossenen Räumen ratsam ist. Die Meinungen zur Effektivität der verschiedenen Filter sind vielfältig, jedoch besteht Einigkeit über die Notwendigkeit einer besseren Luftqualität beim 3D-Drucken.

FAQ: Luftfilter beim 3D-Druck – Das musst du wissen

Warum entstehen beim 3D-Druck gesundheitsschädliche Emissionen?

Beim Schmelzprozess der Filamente wie ABS, PLA oder PETG werden ultrafeine Partikel (UFP) sowie flüchtige organische Verbindungen (VOC) freigesetzt. Diese Stoffe können die Luftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen.

Welche Filtertypen sind für 3D-Drucker geeignet?

Für 3D-Drucker eignen sich hauptsächlich HEPA-Filter zur Reduktion ultrafeiner Partikel sowie Aktivkohlefilter, um flüchtige organische Verbindungen (VOC) zu binden und unangenehme Gerüche zu reduzieren.

Macht ein Luftfilter für Hobbyanwender Sinn?

Ja, vor allem wenn der Drucker in Wohnräumen genutzt wird. Ein Luftfilter verbessert die Luftqualität und minimiert gesundheitliche Risiken, insbesondere bei häufiger Nutzung oder emissionsstarken Filamenten wie ABS oder Nylon.

Was sind die Alternativen zu einem Luftfilter?

Alternativen sind geschlossene Druckergehäuse mit integrierter Filterfunktion, eine gute Raumbelüftung, die Nutzung emissionsarmer Filamente oder die Platzierung des Druckers in einem separaten, wenig genutzten Raum.

Wie beeinflusst die Filamentwahl die Emissionen beim 3D-Druck?

Die Emissionen variieren je nach Filament. ABS und Nylon setzen vergleichsweise hohe Mengen an Partikeln und VOCs frei, während PLA weniger emissionsstark ist, jedoch nicht völlig unbedenklich. Spezielle schadstoffarme Filamente sind eine gute Wahl zur Reduzierung der Emissionen.