Inhaltsverzeichnis:

Einführung: Warum es wichtig ist, die Nachteile des 3D-Drucks zu kennen

Der 3D-Druck wird oft als revolutionäre Technologie gefeiert, die scheinbar grenzenlose Möglichkeiten bietet. Doch wie bei jeder Innovation gibt es auch hier eine Kehrseite der Medaille. Warum ist es also so wichtig, die Nachteile zu kennen? Ganz einfach: Nur wer die Schwächen versteht, kann fundierte Entscheidungen treffen und böse Überraschungen vermeiden. Ob Sie nun überlegen, in einen 3D-Drucker zu investieren, oder die Technologie in Ihrem Unternehmen einsetzen möchten – die Nachteile könnten entscheidend dafür sein, ob sich der Aufwand wirklich lohnt.

Es geht nicht nur darum, technische Grenzen zu erkennen, sondern auch wirtschaftliche und praktische Aspekte zu hinterfragen. Ein unkritischer Blick auf die vermeintlichen Vorteile kann dazu führen, dass Projekte scheitern oder unnötige Kosten entstehen. Daher ist es essenziell, die Schwachstellen zu analysieren und zu bewerten, ob der 3D-Druck für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist. Denn manchmal ist die beste Entscheidung, eine andere Technologie zu wählen – oder zumindest die Erwartungen an den 3D-Druck realistischer zu gestalten.

Eingeschränkte Skalierbarkeit: Warum Massenproduktion eine Herausforderung darstellt

Der 3D-Druck ist zweifellos beeindruckend, wenn es um die Herstellung von Einzelstücken oder Kleinserien geht. Doch sobald es um die Produktion großer Stückzahlen geht, stößt die Technologie schnell an ihre Grenzen. Warum? Weil der Prozess schlichtweg nicht für die Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt ist, die traditionelle Fertigungsmethoden wie Spritzguss oder Stanzen bieten. Während bei diesen Verfahren hunderte oder gar tausende Teile in wenigen Minuten entstehen können, arbeitet der 3D-Drucker weiterhin Schicht für Schicht – und das kann dauern.

Ein weiterer Punkt ist die Kostenstruktur. Bei der Massenproduktion sinken die Stückkosten bei traditionellen Methoden mit steigender Stückzahl, da Werkzeuge und Maschinenkosten auf viele Einheiten verteilt werden. Beim 3D-Druck bleibt der Preis pro Stück jedoch relativ konstant, unabhängig von der Menge. Das macht ihn für große Produktionsvolumen oft unattraktiv.

- Langsame Fertigung: Selbst modernste Drucker benötigen Stunden für größere Objekte, was bei hohen Stückzahlen zu unpraktikablen Produktionszeiten führt.

- Fehlende Automatisierung: Anders als bei Fließbandfertigungen erfordert der 3D-Druck oft manuelle Eingriffe, etwa beim Wechsel von Materialien oder bei der Nachbearbeitung.

- Materialkosten: Die teuren Materialien, die im 3D-Druck verwendet werden, machen es schwierig, bei großen Mengen wettbewerbsfähig zu bleiben.

Für Unternehmen, die auf Massenproduktion angewiesen sind, bleibt der 3D-Druck daher eher eine Ergänzung als eine Alternative. Er eignet sich hervorragend für Prototypen oder personalisierte Produkte, aber sobald es um die Herstellung tausender identischer Teile geht, zeigt sich seine Schwäche deutlich.

Übersicht der Nachteile des 3D-Drucks

| Nachteil | Beschreibung |

|---|---|

| Eingeschränkte Skalierbarkeit | Für die Massenproduktion ungeeignet, da der Prozess langsam ist und die Stückkosten konstant hoch bleiben. |

| Langsame Produktionszeit | Schichtweises Arbeiten führt zu langen Fertigungszeiten, besonders bei komplexen oder großen Modellen. |

| Hohe Kosten | Teure Anschaffungskosten für Drucker und Materialien sowie laufende Betriebskosten durch Wartung und Verbrauchsmaterialien. |

| Materialbeschränkungen | Nur begrenzte Auswahl an Materialien, viele sind kostenintensiv oder nicht für bestimmte Anwendungen geeignet. |

| Qualitätsprobleme | Schichtlinien, mangelhafte Oberflächen oder reduzierte Stabilität erfordern oft aufwendige Nachbearbeitung. |

| Hoher Energieverbrauch | Lange Druckzeiten und energieintensive Verfahren belasten die Umweltbilanz und erhöhen die Stromkosten. |

| Sicherheits- und Gesundheitsrisiken | Emissionen von Schadstoffen und der Umgang mit gefährlichen Materialien können gesundheitsschädlich sein. |

| Technologische Grenzen | Begrenzte Druckergröße, fehlende Materialkombinationen und Schwierigkeiten bei der Reproduzierbarkeit. |

Langsame Produktionszeit: Ein Hindernis für zeitkritische Projekte

Die Produktionsgeschwindigkeit ist einer der größten Stolpersteine des 3D-Drucks, besonders wenn es um zeitkritische Projekte geht. Während herkömmliche Fertigungsmethoden wie Spritzguss oder CNC-Bearbeitung in kurzer Zeit große Mengen produzieren können, arbeitet der 3D-Drucker in einem vergleichsweise gemächlichen Tempo. Der Grund dafür liegt in der schichtweisen Bauweise: Jede einzelne Schicht muss präzise aufgetragen und ausgehärtet werden, bevor die nächste folgt. Je komplexer das Design oder größer das Objekt, desto länger dauert der Prozess.

Ein weiteres Problem ist, dass die Druckzeit nicht linear skaliert. Das bedeutet, dass doppelt so große Objekte oft mehr als doppelt so lange benötigen, da zusätzliche Faktoren wie Stützstrukturen und Nachbearbeitung hinzukommen. Für Projekte, bei denen enge Deadlines oder schnelle Lieferzeiten entscheidend sind, kann dies ein ernsthaftes Hindernis darstellen.

- Komplexität erhöht die Dauer: Detaillierte Designs oder filigrane Strukturen verlängern die Druckzeit erheblich.

- Nachbearbeitung unvermeidbar: Oft müssen gedruckte Teile nachträglich geschliffen, poliert oder gereinigt werden, was die Gesamtzeit weiter erhöht.

- Gleichzeitige Produktion begrenzt: Anders als bei Fließbandfertigung können nur wenige Teile gleichzeitig gedruckt werden, was die Effizienz mindert.

Für zeitkritische Branchen wie die Automobilindustrie oder die Luftfahrt, wo Lieferzeiten oft über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, ist der 3D-Druck daher nur bedingt geeignet. Er bleibt eher eine Option für Projekte, bei denen Qualität und Individualität wichtiger sind als Geschwindigkeit.

Hohe Anschaffungs- und Betriebskosten: Wenn die Investition sich nicht lohnt

Der 3D-Druck mag auf den ersten Blick wie eine kostensparende Lösung wirken, vor allem für Prototypen oder Kleinserien. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Technologie oft mit erheblichen Kosten verbunden ist – sowohl bei der Anschaffung als auch im laufenden Betrieb. Besonders für kleinere Unternehmen oder Privatnutzer kann dies schnell zu einem finanziellen Stolperstein werden.

Die Anschaffung eines hochwertigen 3D-Druckers für industrielle Anwendungen ist alles andere als günstig. Geräte, die präzise und langlebige Ergebnisse liefern, können leicht fünf- bis sechsstellige Beträge kosten. Doch damit nicht genug: Auch die Betriebskosten summieren sich schnell. Spezialisierte Materialien wie Metallpulver oder Hochleistungspolymere sind teuer, und selbst gängige Kunststoffe können bei größeren Projekten ins Geld gehen.

- Hohe Anschaffungskosten: Professionelle 3D-Drucker sind eine erhebliche Investition, die sich nur bei regelmäßiger Nutzung amortisiert.

- Teure Verbrauchsmaterialien: Die Preise für Druckmaterialien sind oft deutlich höher als bei traditionellen Fertigungsmethoden.

- Wartung und Ersatzteile: 3D-Drucker benötigen regelmäßige Wartung, und Ersatzteile wie Düsen oder Heizplatten können ebenfalls ins Budget schlagen.

Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Notwendigkeit von Schulungen. Um das volle Potenzial eines 3D-Druckers auszuschöpfen, müssen Mitarbeiter geschult werden, was zusätzliche Kosten und Zeitaufwand bedeutet. Wenn man all diese Faktoren berücksichtigt, wird schnell klar, dass sich die Investition nur dann lohnt, wenn der 3D-Druck regelmäßig und gezielt eingesetzt wird. Für gelegentliche Projekte oder als "Nice-to-have"-Technologie ist der Kostenfaktor schlichtweg zu hoch.

Materialbeschränkungen: Welche Grenzen bei der Auswahl bestehen

Der 3D-Druck beeindruckt mit seiner Vielseitigkeit, doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Auswahl an Materialien alles andere als grenzenlos ist. Viele gängige Werkstoffe, die in der traditionellen Fertigung problemlos eingesetzt werden, sind für den 3D-Druck entweder ungeeignet oder nur unter bestimmten Bedingungen nutzbar. Das schränkt die Anwendungsmöglichkeiten erheblich ein und kann dazu führen, dass Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden können.

Ein Hauptproblem ist, dass nicht alle Materialien die physikalischen Eigenschaften aufweisen, die für bestimmte Anwendungen erforderlich sind. Hochleistungsmetalle, temperaturbeständige Kunststoffe oder biokompatible Materialien sind oft schwer zu verarbeiten oder schlichtweg nicht verfügbar. Zudem gibt es Unterschiede in der Materialqualität: Gedruckte Teile können poröser oder weniger belastbar sein als ihre herkömmlich gefertigten Gegenstücke.

- Begrenzte Materialauswahl: Viele Materialien, insbesondere Verbundstoffe oder spezielle Legierungen, sind für den 3D-Druck nicht geeignet.

- Eigenschaftsverluste: Gedruckte Materialien erreichen oft nicht die gleiche Festigkeit oder Haltbarkeit wie traditionell hergestellte.

- Hohe Kosten für Spezialmaterialien: Selbst wenn ein gewünschtes Material verfügbar ist, können die Preise für Druckmaterialien wie Metallpulver oder Hochleistungspolymere extrem hoch sein.

Ein weiteres Hindernis ist die begrenzte Verfügbarkeit von zertifizierten Materialien, die beispielsweise in der Medizin oder Luftfahrt eingesetzt werden dürfen. Diese Industrien haben strenge Vorschriften, und nicht jedes Material erfüllt die erforderlichen Standards. Für viele Projekte bedeutet das, dass der 3D-Druck schlichtweg keine Option ist, da die benötigten Eigenschaften oder Zertifizierungen nicht gewährleistet werden können.

Probleme bei der Qualität: Präzision und Nachbearbeitung als Hürde

Die Qualität der Ergebnisse ist ein weiterer Knackpunkt beim 3D-Druck, der nicht unterschätzt werden sollte. Während die Technologie beeindruckende Designs ermöglicht, ist die tatsächliche Präzision oft von mehreren Faktoren abhängig – und nicht immer so hoch, wie man es sich wünscht. Besonders bei komplexen oder filigranen Teilen können Ungenauigkeiten auftreten, die die Funktionalität oder Ästhetik beeinträchtigen.

Ein häufiges Problem ist die Schichtbildung. Da der 3D-Druck schichtweise arbeitet, sind die Übergänge zwischen den Schichten oft sichtbar. Dies kann zu einer rauen Oberfläche führen, die nicht nur optisch störend ist, sondern auch die mechanischen Eigenschaften des Bauteils beeinträchtigen kann. Um eine glatte und ansprechende Oberfläche zu erhalten, ist daher meist eine Nachbearbeitung erforderlich – ein zusätzlicher Schritt, der Zeit und Geld kostet.

- Schichtlinien und Oberflächenqualität: Die sichtbaren Schichten können die Ästhetik und Stabilität des Endprodukts beeinträchtigen.

- Ungenauigkeiten bei komplexen Geometrien: Filigrane Details oder Überhänge können unpräzise gedruckt werden, was zu Verformungen führt.

- Nachbearbeitung notwendig: Schleifen, Polieren oder andere Nacharbeiten sind oft unvermeidbar, um eine akzeptable Qualität zu erreichen.

Ein weiteres Problem ist die Reproduzierbarkeit. Selbst bei identischen Druckeinstellungen können leichte Abweichungen zwischen einzelnen Teilen auftreten, was in Branchen mit hohen Qualitätsstandards, wie der Medizin oder Luftfahrt, problematisch ist. Zudem hängt die Präzision stark von der Kalibrierung des Druckers und der Erfahrung des Bedieners ab – Fehlerquellen, die nicht immer vollständig kontrollierbar sind.

Für Anwendungen, bei denen absolute Genauigkeit und eine makellose Oberfläche entscheidend sind, kann der 3D-Druck daher schnell an seine Grenzen stoßen. In solchen Fällen bleibt er oft nur eine Option für Prototypen oder weniger anspruchsvolle Projekte.

Energieverbrauch und Umweltbilanz: Der versteckte Kostenfaktor

Der Energieverbrauch ist ein Aspekt des 3D-Drucks, der oft übersehen wird, aber erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und Umweltbilanz haben kann. Viele 3D-Druckverfahren, insbesondere solche, die mit Metall oder Hochleistungspolymeren arbeiten, benötigen enorme Mengen an Energie. Dies liegt vor allem daran, dass hohe Temperaturen erforderlich sind, um Materialien zu schmelzen oder zu sintern, sowie an der langen Betriebsdauer der Geräte.

Im Vergleich zu traditionellen Fertigungsmethoden wie Spritzguss oder CNC-Bearbeitung ist der Energiebedarf pro produziertem Teil oft deutlich höher. Das bedeutet nicht nur höhere Stromkosten, sondern auch eine schlechtere CO2-Bilanz, besonders wenn der Strom aus nicht erneuerbaren Quellen stammt. Für Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, kann dies ein ernsthaftes Problem darstellen.

- Hoher Energiebedarf: Besonders bei Verfahren wie dem Lasersintern oder der Metallverarbeitung sind die Energieanforderungen extrem hoch.

- Lange Druckzeiten: Da der Druckprozess oft Stunden oder sogar Tage dauert, summiert sich der Energieverbrauch erheblich.

- Nachbearbeitung: Auch die Nachbearbeitung, wie das Aushärten oder Polieren von Teilen, benötigt zusätzliche Energie.

Ein weiterer Punkt ist die Materialeffizienz. Obwohl der 3D-Druck oft als ressourcenschonend gilt, weil er weniger Abfall produziert, ist dies nicht immer der Fall. Einige Druckverfahren erfordern Stützstrukturen, die nach dem Druck entfernt und entsorgt werden müssen. Diese zusätzlichen Materialien erhöhen nicht nur die Kosten, sondern belasten auch die Umwelt.

Für eine bessere Umweltbilanz wäre es notwendig, den Energieverbrauch zu optimieren und auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen. Doch bis dahin bleibt der Energiebedarf ein versteckter Kostenfaktor, der bei der Entscheidung für den 3D-Druck unbedingt berücksichtigt werden sollte.

Technologische Grenzen: Warum der 3D-Druck nicht alles kann

So beeindruckend der 3D-Druck auch sein mag, er ist keineswegs eine Allzwecklösung. Die Technologie stößt in vielen Bereichen an ihre Grenzen, sei es durch physikalische, technische oder wirtschaftliche Einschränkungen. Wer glaubt, dass der 3D-Druck jede Idee in die Realität umsetzen kann, wird schnell eines Besseren belehrt. Tatsächlich gibt es zahlreiche Szenarien, in denen traditionelle Fertigungsmethoden überlegen bleiben.

Ein großes Hindernis sind die begrenzten Größen der Drucker. Während kleinere Objekte problemlos hergestellt werden können, ist die Produktion von sehr großen Teilen oft nicht möglich, da die Druckerplattformen schlichtweg zu klein sind. Auch das Zusammensetzen mehrerer gedruckter Teile ist nicht immer eine praktikable Lösung, da die Verbindungsstellen Schwachpunkte darstellen können.

- Größenbeschränkungen: Die meisten 3D-Drucker haben begrenzte Bauvolumen, was die Herstellung großer Objekte erschwert.

- Fehlende Materialkombinationen: Das gleichzeitige Drucken von unterschiedlichen Materialien mit stark variierenden Eigenschaften ist technologisch oft nicht umsetzbar.

- Komplexe Anforderungen: Anwendungen, die extrem hohe Präzision, spezifische Materialeigenschaften oder außergewöhnliche Oberflächen erfordern, sind häufig nicht realisierbar.

Ein weiteres Problem ist die begrenzte Haltbarkeit einiger gedruckter Teile. In Branchen wie der Luftfahrt oder dem Maschinenbau müssen Bauteile extremen Belastungen standhalten. Der 3D-Druck kann diese Anforderungen oft nicht erfüllen, da die Schichtstruktur der Objekte Schwachstellen aufweist, die zu Brüchen oder Verformungen führen können.

Schließlich gibt es auch softwareseitige Einschränkungen. Nicht alle Designs, die in CAD-Programmen erstellt werden, lassen sich problemlos drucken. Komplexe Geometrien können zu Fehlern führen, und die Drucksoftware stößt bei bestimmten Strukturen an ihre Grenzen. Dies zeigt, dass der 3D-Druck zwar ein mächtiges Werkzeug ist, aber keineswegs eine universelle Lösung für alle Fertigungsprobleme darstellt.

Sicherheitsbedenken: Gesundheits- und Materialrisiken beim 3D-Druck

Der 3D-Druck bringt nicht nur technische Herausforderungen mit sich, sondern birgt auch potenzielle Risiken für Gesundheit und Sicherheit, die oft unterschätzt werden. Besonders bei industriellen Anwendungen oder dem Einsatz spezieller Materialien können ernsthafte Gefahren entstehen, die sowohl den Benutzer als auch die Umwelt betreffen.

Ein zentrales Problem sind die Emissionen, die während des Druckprozesses freigesetzt werden. Viele 3D-Drucker, insbesondere solche, die mit Kunststoffen wie ABS oder PLA arbeiten, geben feine Partikel und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) in die Luft ab. Diese Stoffe können bei unzureichender Belüftung eingeatmet werden und gesundheitliche Probleme wie Atemwegsreizungen oder langfristige Schäden verursachen.

- Emissionen von Schadstoffen: Feinstaub und VOCs, die beim Schmelzen von Kunststoffen entstehen, können die Luftqualität erheblich beeinträchtigen.

- Gefährliche Materialien: Einige Druckmaterialien, wie Harze oder Metallpulver, enthalten chemische Substanzen, die giftig oder allergen wirken können.

- Brand- und Explosionsgefahr: Besonders bei der Verarbeitung von Metallpulvern besteht ein erhöhtes Risiko, da diese leicht entzündlich sind.

Auch der Umgang mit den Materialien selbst ist nicht ohne Risiko. Harze, die in SLA-Druckern verwendet werden, können bei Hautkontakt Reizungen oder allergische Reaktionen auslösen. Metallpulver, die in industriellen Druckverfahren genutzt werden, sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern auch schwer zu handhaben, da sie sich leicht in der Umgebung verteilen und eingeatmet werden können.

Ein weiterer Punkt ist die Sicherheit der Geräte. Viele günstige 3D-Drucker verfügen nicht über ausreichende Schutzmechanismen, um Überhitzung oder Kurzschlüsse zu verhindern. Dies kann zu Bränden führen, insbesondere wenn der Drucker unbeaufsichtigt läuft. Für eine sichere Nutzung sind daher zusätzliche Maßnahmen wie Rauchmelder, gute Belüftung und persönliche Schutzausrüstung unerlässlich.

Wer den 3D-Druck einsetzen möchte, sollte sich der potenziellen Risiken bewusst sein und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Eine gute Planung und die Einhaltung von Sicherheitsstandards können helfen, diese Gefahren zu minimieren und die Technologie sicher zu nutzen.

Echte Beispiele: Wann der 3D-Druck ineffizient ist

Der 3D-Druck wird oft als Alleskönner beworben, doch in der Praxis gibt es zahlreiche Szenarien, in denen er schlichtweg ineffizient ist. Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Technologie nicht immer die beste Wahl ist – sei es aus zeitlichen, wirtschaftlichen oder technischen Gründen.

1. Großserienproduktion: Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen möchte 10.000 identische Kunststoffteile herstellen, beispielsweise für Spielzeug oder Verpackungen. Hier ist der 3D-Druck eine denkbar schlechte Wahl. Die langsame Produktionsgeschwindigkeit und die konstant hohen Stückkosten machen ihn im Vergleich zu Spritzgussverfahren völlig unpraktisch. Ein einzelnes Teil könnte Stunden dauern, während Spritzguss hunderte Teile in wenigen Minuten liefert.

2. Bauteile mit extremen Belastungsanforderungen: In der Luftfahrt oder im Maschinenbau werden oft Teile benötigt, die extremen Kräften, Temperaturen oder Belastungen standhalten müssen. Ein Beispiel wäre eine Turbinenschaufel. Der 3D-Druck kann zwar komplexe Geometrien herstellen, aber die Schichtstruktur der Bauteile ist oft anfällig für Schwachstellen. Hier greifen Unternehmen lieber auf bewährte Verfahren wie Schmieden oder CNC-Bearbeitung zurück.

3. Projekte mit hohen Oberflächenanforderungen: Wenn eine makellose Oberfläche ohne Nachbearbeitung gefragt ist, stößt der 3D-Druck an seine Grenzen. Ein Beispiel sind optische Linsen oder hochglänzende Bauteile für Luxusprodukte. Die raue Oberfläche, die durch die Schichtlinien entsteht, macht den Druckprozess ineffizient, da aufwendige Nachbearbeitungsschritte erforderlich sind.

- Automobilindustrie: Serienfertigung von Karosserieteilen ist mit 3D-Druck nicht wirtschaftlich, da traditionelle Pressverfahren schneller und günstiger sind.

- Medizinische Implantate: Während der 3D-Druck bei Prototypen glänzt, ist er für standardisierte Implantate oft zu teuer und zeitaufwendig im Vergleich zu Gussverfahren.

- Einfache Massenprodukte: Artikel wie Plastikbecher oder Schrauben sind durch die hohen Material- und Produktionskosten des 3D-Drucks ineffizient herzustellen.

Diese Beispiele zeigen, dass der 3D-Druck seine Stärken vor allem in Nischenanwendungen hat, bei denen Individualität oder Komplexität im Vordergrund stehen. Sobald jedoch Effizienz, Geschwindigkeit oder niedrige Kosten gefragt sind, bleibt er oft hinter traditionellen Fertigungsmethoden zurück.

Fazit: Sind die Nachteile zu groß für Ihre Anwendung?

Der 3D-Druck ist ohne Frage eine faszinierende Technologie, die in vielen Bereichen neue Möglichkeiten eröffnet. Doch wie bei jeder Innovation gibt es auch hier Schattenseiten, die nicht ignoriert werden sollten. Ob die Nachteile für Ihre Anwendung zu groß sind, hängt letztlich von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Es gibt keine pauschale Antwort – der Schlüssel liegt darin, die Technologie kritisch zu bewerten und ihre Grenzen zu verstehen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Lösung für individuelle, komplexe oder kleine Serienproduktionen sind, kann der 3D-Druck eine ausgezeichnete Wahl sein. Seine Flexibilität und Designfreiheit sind in solchen Fällen unschlagbar. Doch sobald Effizienz, hohe Stückzahlen oder extreme Belastbarkeit gefragt sind, zeigt sich schnell, dass traditionelle Fertigungsmethoden oft die bessere Option sind.

- Geeignet für: Prototypen, personalisierte Produkte, Ersatzteile und Designs mit hoher Komplexität.

- Weniger geeignet für: Massenproduktion, Projekte mit engen Zeitvorgaben oder Anwendungen, die höchste Materialstabilität erfordern.

Die Entscheidung für oder gegen den 3D-Druck sollte daher immer auf einer gründlichen Analyse basieren. Fragen Sie sich: Sind die Vorteile der Technologie für mein Projekt entscheidend? Oder überwiegen die Nachteile wie hohe Kosten, langsame Produktionszeiten oder Materialbeschränkungen? Ein realistischer Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen des 3D-Drucks hilft Ihnen, die richtige Wahl zu treffen.

Zusammengefasst: Der 3D-Druck ist ein mächtiges Werkzeug, aber kein Allheilmittel. Er kann Ihre Fertigungsprozesse revolutionieren – vorausgesetzt, Sie setzen ihn dort ein, wo er wirklich Sinn macht.

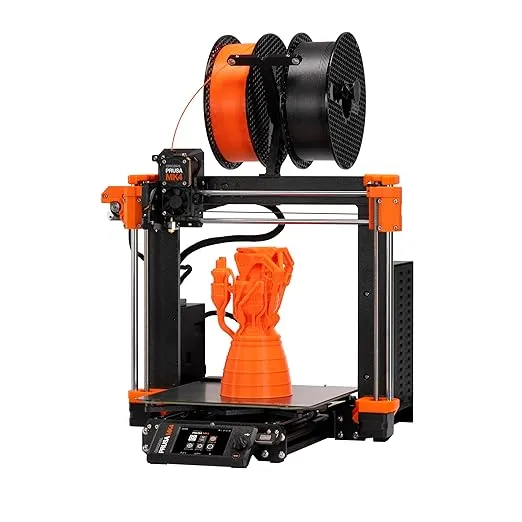

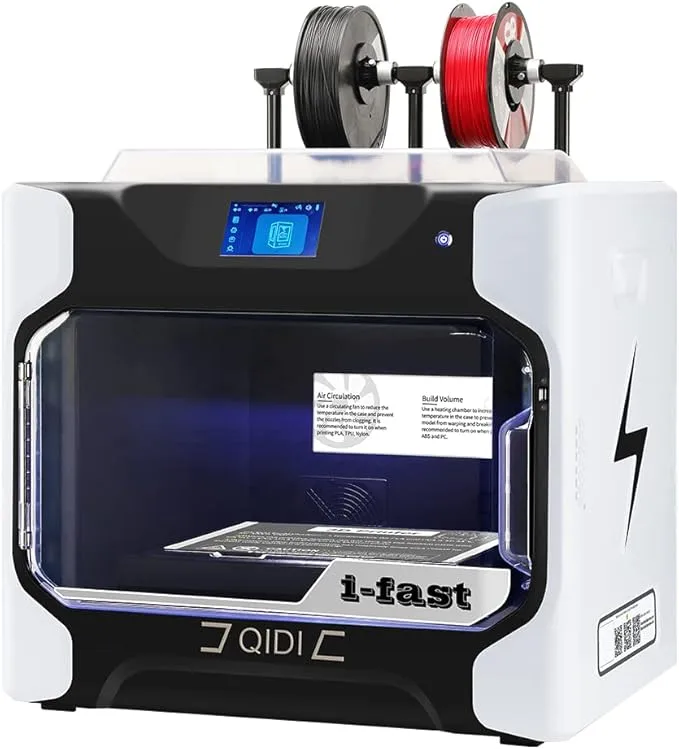

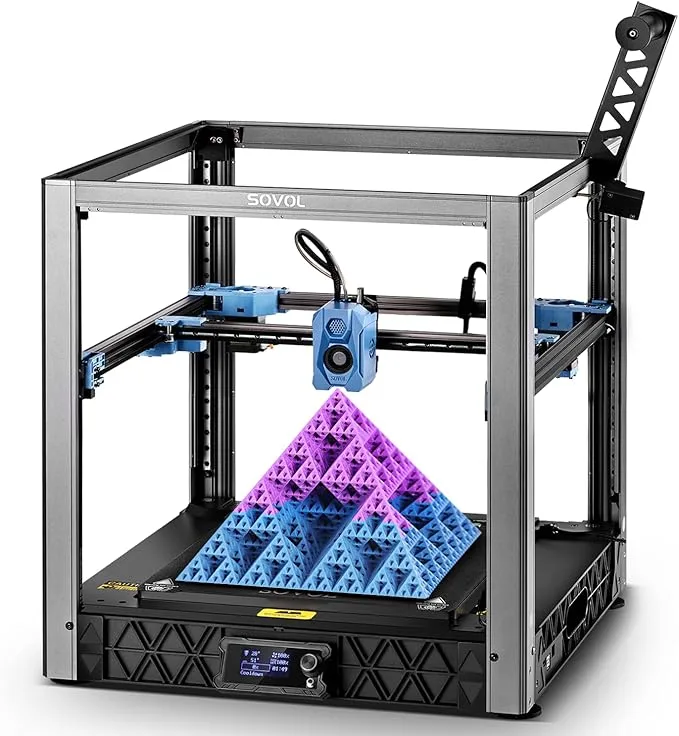

Produkte zum Artikel

1,599.00 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

Erfahrungen und Meinungen

Nutzer berichten von hohen Anschaffungskosten für 3D-Drucker. Die Investition reicht oft in den vierstelligen Bereich. Dies schreckt viele ab, die an einer kostengünstigen Fertigung interessiert sind. Zudem sind die laufenden Kosten, etwa für Material und Wartung, nicht zu unterschätzen.

Ein häufiges Problem: Die Druckqualität. Anwender stellen fest, dass nicht jeder Druck gelingt. Fehlermeldungen sind keine Seltenheit. Viele Nutzer müssen häufig nachjustieren oder Teile erneut drucken. Dies führt zu Zeitverlust und Materialverschwendung. Der Umgang mit unterschiedlichen Materialien ist ebenfalls herausfordernd. Jedes Material erfordert spezifische Einstellungen. Dies kann insbesondere für Neueinsteiger frustrierend sein.

In Foren diskutieren Anwender über die begrenzte Materialauswahl. Zwar gibt es viele Filamentarten, doch nicht alle sind für jeden Drucker geeignet. Einige Materialien, wie Nylon oder Carbonfaser, erfordern spezielle Drucker. Nutzer müssen sich oft mit Kompromissen zufriedengeben, was die Designfreiheit einschränkt. Laut Kunststoffe.de ist die Materialauswahl im 3D-Druck theoretisch unbegrenzt, aber in der Praxis stark limitiert.

Ein weiterer Nachteil: die langsame Druckgeschwindigkeit. Anwender berichten, dass große Teile mehrere Stunden oder sogar Tage in Anspruch nehmen können. Dies macht den 3D-Druck für die Massenproduktion unattraktiv. Der Druck von Kleinserien ist möglich, aber bei großen Stückzahlen bleibt der 3D-Druck ineffizient. Hersteller müssen oft auf herkömmliche Verfahren zurückgreifen, um wirtschaftlich zu produzieren.

Die Nachbearbeitung stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Viele gedruckte Teile benötigen Nachbearbeitung, um die gewünschte Oberflächenqualität zu erreichen. Dies kann Schleifen, Färben oder Verkleben umfassen. Anwender bemängeln, dass dies zusätzlichen Aufwand und Kosten verursacht.

Ein zusätzliches Risiko ist die Sicherheit. Offene Drucker können gefährliche Dämpfe abgeben. Nutzer müssen auf eine gute Belüftung achten. In Foren diskutieren Nutzer über die Gefahren von Druckern ohne Gehäuse. Während einige der Meinung sind, dass sie sicher sind, warnen andere vor möglichen Gesundheitsrisiken.

Zusammenfassend zeigt sich: Der 3D-Druck bietet viele Möglichkeiten, bringt jedoch auch zahlreiche Herausforderungen mit sich. Anwender sollten sich über die Nachteile im Klaren sein, bevor sie in diese Technologie investieren. Laut MakerVerse ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen und Grenzen des 3D-Drucks zu verstehen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Die häufigsten Fragen zu den Nachteilen von 3D-Druckern

Warum ist der 3D-Druck für die Massenproduktion ungeeignet?

Der 3D-Druck ist schichtbasiert und daher deutlich langsamer als traditionelle Produktionsmethoden. Zudem bleiben die Stückkosten beim 3D-Druck unabhängig von der produzierten Menge relativ konstant, was die Technologie für große Stückzahlen ineffizient macht.

Warum sind die Produktionszeiten beim 3D-Druck so lang?

Der 3D-Druck erfolgt in einem schichtweisen Verfahren, bei dem jede Schicht präzise aufgetragen werden muss. Komplexe Designs oder größere Bauteile verlängern den Prozess zusätzlich und machen ihn für zeitkritische Projekte ungeeignet.

Welche Materialien sind für den 3D-Druck problematisch?

Es gibt Einschränkungen in der Materialauswahl. Hochleistungsmetalle, hitzebeständige Kunststoffe oder biokompatible Materialien sind oft schwer zugänglich oder sehr kostspielig. Zudem erreichen gedruckte Materialien häufig nicht die Stabilität herkömmlich gefertigter Bauteile.

Welche zusätzlichen Kosten entstehen beim 3D-Druck?

Neben den hohen Anschaffungskosten für professionelle 3D-Drucker schlagen auch teure Verbrauchsmaterialien, regelmäßige Wartung und potenziell notwendige Schulungen für die Bedienung der Geräte zu Buche. All diese Faktoren machen den 3D-Druck kostenintensiv.

Welche Umweltaspekte sind beim 3D-Druck kritisch?

Viele 3D-Druckverfahren haben einen hohen Energieverbrauch, insbesondere bei der Metallverarbeitung oder der Herstellung größerer Teile. Hinzu kommen potenziell umweltschädliche Abfallprodukte wie Stützstrukturen, die nach dem Drucken entsorgt werden müssen.