Inhaltsverzeichnis:

Einleitung: Warum die Kostenaufstellung beim FDM 3D-Druck entscheidend ist

Beim FDM 3D-Druck ist die Kostenaufstellung nicht nur eine Frage der Transparenz, sondern auch der Effizienz. Wer die einzelnen Einflussfaktoren genau kennt, kann gezielt Entscheidungen treffen, die sowohl das Budget schonen als auch die Qualität des Endprodukts sicherstellen. Dabei geht es nicht nur um die offensichtlichen Ausgaben wie Material oder Strom, sondern auch um versteckte Kosten, die oft übersehen werden. Ein Beispiel? Die Zeit, die für die Vorbereitung und Nachbearbeitung benötigt wird, kann schnell ins Gewicht fallen.

Eine klare Kalkulation hilft außerdem, Überraschungen zu vermeiden. Denn nichts ist ärgerlicher, als ein Projekt zu starten und mittendrin festzustellen, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Besonders bei größeren oder komplexeren Druckvorhaben ist eine präzise Planung unverzichtbar. Ob für Hobbyisten oder Unternehmen – eine durchdachte Kostenanalyse legt den Grundstein für ein erfolgreiches Ergebnis.

Die Hauptfaktoren hinter den FDM 3D-Druck Kosten

Die Kosten beim FDM 3D-Druck setzen sich aus mehreren entscheidenden Faktoren zusammen, die je nach Projekt unterschiedlich stark ins Gewicht fallen. Diese Hauptfaktoren beeinflussen nicht nur den Endpreis, sondern auch die Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit eines Druckvorhabens. Wer diese Stellschrauben versteht, kann gezielt Einsparpotenziale nutzen und gleichzeitig die Qualität des Ergebnisses sicherstellen.

- Materialkosten: Das verwendete Filament ist oft der größte Kostenpunkt. Die Wahl zwischen Standardkunststoffen wie PLA oder ABS und Spezialmaterialien wie Carbonfaser oder Metall kann die Kosten erheblich variieren lassen.

- Druckzeit: Die Dauer des Druckvorgangs hat direkte Auswirkungen auf die Stromkosten und die Abnutzung der Maschine. Komplexe oder großvolumige Modelle benötigen oft deutlich mehr Zeit.

- Maschinenqualität: Hochwertige Drucker bieten zwar bessere Präzision und Zuverlässigkeit, verursachen jedoch höhere Anschaffungs- und Wartungskosten.

- Nachbearbeitung: Schritte wie Schleifen, Lackieren oder das Entfernen von Stützstrukturen können zusätzliche Kosten und Zeitaufwand bedeuten.

- Stückzahl: Die Produktion von Einzelstücken ist in der Regel teurer als die Herstellung größerer Serien, da sich Fixkosten auf mehrere Einheiten verteilen können.

Diese Faktoren greifen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Ein günstiges Material kann beispielsweise eine längere Druckzeit erfordern, während ein teureres Filament die Nachbearbeitung minimiert. Eine kluge Abwägung dieser Hauptfaktoren ist daher essenziell, um ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen.

Pro- und Contra-Faktoren der FDM 3D-Druck Kosten

| Aspekt | Pro | Contra |

|---|---|---|

| Materialkosten | Breite Auswahl an günstigen Standardfilamenten (z. B. PLA, ABS) | Höhere Kosten für Spezialmaterialien (z. B. Carbonfaser, Metall) |

| Druckzeit | Optimierung durch angepasste Schichtdicke und Druckgeschwindigkeit möglich | Lange Zeiten bei komplexen Modellen erhöhen Energieverbrauch und Maschinenabnutzung |

| Maschinenqualität | Hochwertige Drucker bieten bessere Präzision und Zuverlässigkeit | Hohe Anschaffungs- und Wartungskosten bei professionellen Geräten |

| Nachbearbeitung | Vereinfachung durch gezieltes Design und Vermeidung von Stützstrukturen | Zusätzlicher Zeit- und Arbeitsaufwand bei Lackieren, Schleifen etc. |

| Energieverbrauch | Moderne Drucker mit Energiesparmodi reduzieren Stromkosten | Hoher Energieverbrauch bei langen Druckzeiten oder hohen Temperaturen |

| Stückzahlen | Skaleneffekte bei Serienproduktionen senken Kosten pro Stück | Einzelstücke sind oft teuer, da Fixkosten nicht verteilt werden können |

| Komplexität des Modells | Kostenreduzierung durch simpler gestaltete Geometrien | Detailreiche Modelle erfordern mehr Material, längere Druckzeiten und Stützstrukturen |

Materialverbrauch und dessen Einfluss auf die Gesamtkosten

Der Materialverbrauch ist einer der zentralen Faktoren, der die Gesamtkosten im FDM 3D-Druck maßgeblich beeinflusst. Dabei spielt nicht nur die Menge des verwendeten Filaments eine Rolle, sondern auch die Art des Materials. Unterschiedliche Filamente haben variierende Preise, die von wenigen Euro pro Kilogramm bis hin zu dreistelligen Beträgen reichen können. Doch wie genau wirkt sich der Materialverbrauch auf die Kosten aus?

- Materialdichte: Materialien wie PLA oder ABS sind vergleichsweise leicht und günstig, während hochfeste oder mit Fasern verstärkte Filamente eine höhere Dichte und damit auch einen höheren Preis pro Volumen aufweisen.

- Füllgrad (Infill): Der prozentuale Füllgrad eines Modells beeinflusst direkt den Materialverbrauch. Ein Modell mit 20 % Infill benötigt deutlich weniger Material als eines mit 80 %, was die Kosten entsprechend senkt.

- Wandstärke: Dickere Außenwände erhöhen den Materialbedarf, während dünnere Wände Material sparen können. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, da die Stabilität des Modells darunter leiden könnte.

- Stützstrukturen: Komplexe Geometrien erfordern oft zusätzliche Stützstrukturen, die nach dem Druck entfernt werden müssen. Diese erhöhen den Materialverbrauch, ohne Teil des fertigen Modells zu sein.

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist der Materialverlust. Beim Wechsel von Filamenten oder durch fehlerhafte Drucke entsteht Abfall, der ebenfalls in die Kalkulation einfließen sollte. Wer den Materialverbrauch präzise plant, kann hier unnötige Kosten vermeiden und die Effizienz des Druckprozesses steigern.

Die Rolle der Druckdauer bei der Kostenberechnung

Die Druckdauer ist ein oft unterschätzter, aber entscheidender Faktor bei der Kostenberechnung im FDM 3D-Druck. Sie beeinflusst nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch die Abnutzung der Maschine und die Effizienz des gesamten Prozesses. Je länger der Druck dauert, desto höher fallen die Betriebskosten aus – ein Aspekt, der besonders bei großen oder komplexen Modellen ins Gewicht fällt.

Einfluss auf die Druckdauer haben mehrere Variablen:

- Schichtdicke: Dünnere Schichten (< 0,1 mm) sorgen für eine höhere Detailgenauigkeit, verlängern jedoch die Druckzeit erheblich. Dickere Schichten (z. B. 0,2 mm) reduzieren die Dauer, können aber die Oberflächenqualität beeinträchtigen.

- Druckgeschwindigkeit: Eine höhere Druckgeschwindigkeit kann die Zeit reduzieren, erhöht jedoch das Risiko von Druckfehlern und mindert möglicherweise die Präzision.

- Komplexität des Modells: Modelle mit vielen Details, Überhängen oder filigranen Strukturen benötigen mehr Zeit, da der Drucker langsamer und präziser arbeiten muss.

- Maschinenkalibrierung: Eine schlecht kalibrierte Maschine kann zu wiederholten Druckabbrüchen führen, was die effektive Druckzeit verlängert und zusätzliche Kosten verursacht.

Ein weiterer Aspekt ist die indirekte Auswirkung der Druckdauer auf die Produktionskapazität. Längere Druckzeiten blockieren die Maschine für andere Projekte, was insbesondere bei gewerblichen Anwendungen zu Opportunitätskosten führen kann. Daher ist es sinnvoll, die Druckdauer bereits in der Planungsphase zu optimieren, ohne dabei die Qualität des Endprodukts zu gefährden.

Wie die Größe und Komplexität des Modells die Kosten verändern

Die Größe und Komplexität eines Modells sind zwei wesentliche Parameter, die die Kosten im FDM 3D-Druck stark beeinflussen. Beide Faktoren wirken sich direkt auf den Materialverbrauch, die Druckdauer und den Aufwand für die Nachbearbeitung aus. Dabei gilt: Je größer und detailreicher ein Modell, desto höher die Kosten – doch es gibt auch Möglichkeiten, diese gezielt zu steuern.

Größe des Modells:

- Ein größeres Modell benötigt mehr Filament, was die Materialkosten in die Höhe treibt. Zudem verlängert sich die Druckzeit proportional zum Volumen.

- Große Modelle können den Bauraum des Druckers vollständig ausnutzen, was bei Serienproduktionen die Effizienz steigern kann. Bei Einzelstücken hingegen steigen die Kosten oft deutlich.

- Manchmal ist es sinnvoll, große Modelle in kleinere Teile zu zerlegen und diese später zusammenzufügen, um Druckzeit und Material zu sparen.

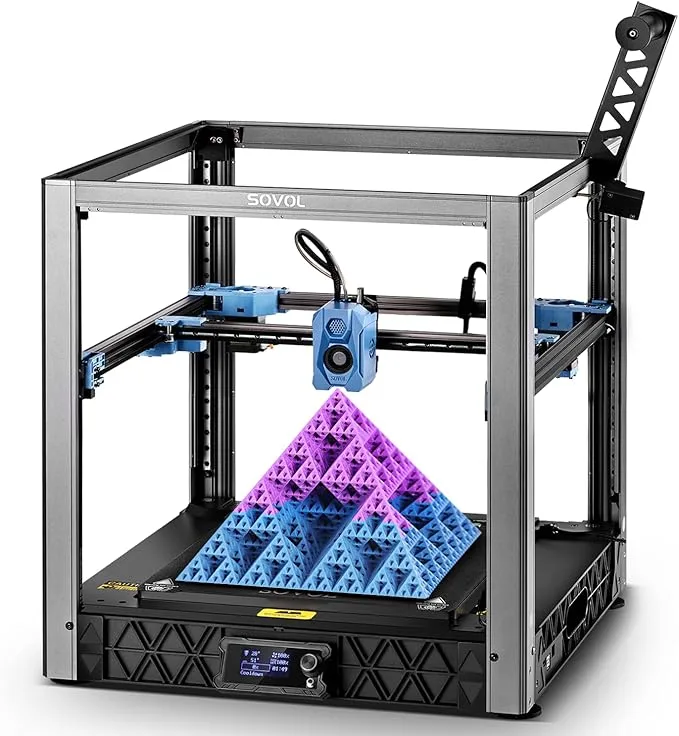

Komplexität des Modells:

- Detailreiche Geometrien, wie filigrane Strukturen oder Überhänge, erfordern oft zusätzliche Stützstrukturen. Diese erhöhen nicht nur den Materialverbrauch, sondern auch den Aufwand für die Nachbearbeitung.

- Ein komplexes Modell kann die Druckgeschwindigkeit verringern, da der Drucker präziser arbeiten muss. Dies führt zu längeren Druckzeiten und damit höheren Betriebskosten.

- Komplexität kann auch bedeuten, dass spezielle Druckprofile oder Materialien benötigt werden, was die Gesamtkosten weiter ansteigen lässt.

Interessanterweise lassen sich durch geschicktes Design und Optimierung der Druckeinstellungen oft erhebliche Einsparungen erzielen. Zum Beispiel können durch den Einsatz von weniger Stützstrukturen oder die Anpassung des Füllgrads Kosten reduziert werden, ohne die Funktionalität oder Stabilität des Modells zu beeinträchtigen. Hier zahlt sich Erfahrung und eine sorgfältige Planung aus.

Kostenunterschiede durch Druckverfahren und Gerätetyp

Die Wahl des Druckverfahrens und des Gerätetyps hat einen erheblichen Einfluss auf die entstehenden Kosten im FDM 3D-Druck. Nicht alle Drucker sind gleich, und je nach eingesetzter Technologie und Ausstattung können die Preise für denselben Druckauftrag stark variieren. Dies betrifft sowohl die Anschaffungskosten der Geräte als auch die laufenden Betriebskosten.

Druckverfahren:

- Standard-FDM: Diese Methode ist die kostengünstigste Variante und wird häufig für einfache Prototypen oder Hobbyprojekte verwendet. Die Druckgeschwindigkeit und Präzision sind jedoch begrenzt.

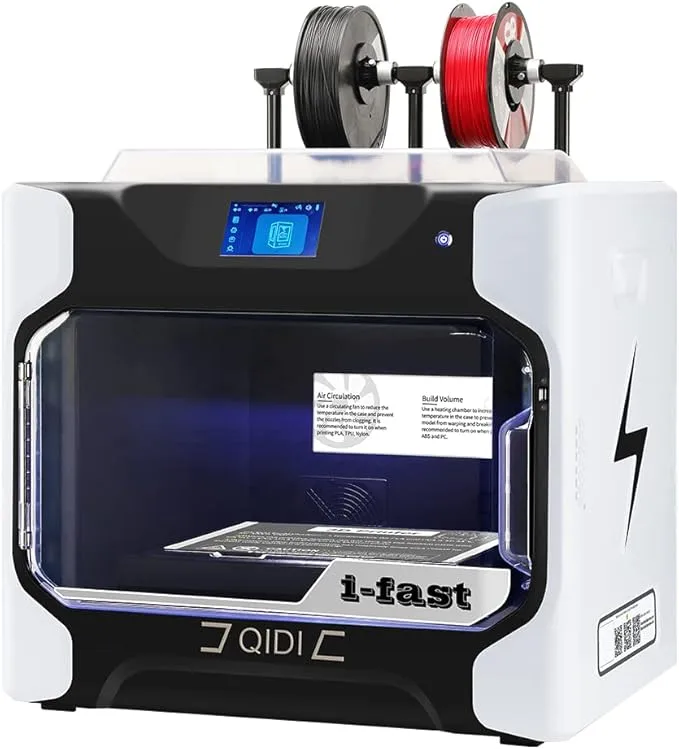

- Dual-Extrusion: Drucker mit zwei Extrudern ermöglichen den Einsatz von mehreren Materialien oder Farben in einem Druck. Dies erweitert die Designmöglichkeiten, erhöht jedoch die Materialkosten und die Komplexität des Drucks.

- Hochpräzise FDM-Verfahren: Industrielle Geräte bieten eine deutlich höhere Genauigkeit und Stabilität, was sich in den Kosten widerspiegelt. Diese Drucker sind ideal für anspruchsvolle Projekte, aber auch entsprechend teuer in der Anschaffung und Wartung.

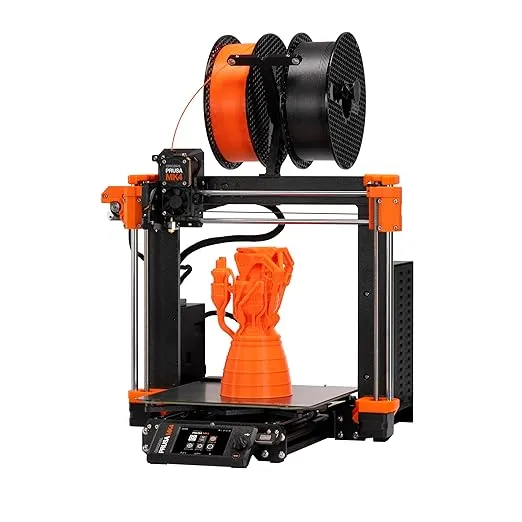

Gerätetyp:

- Einsteigergeräte: Günstige Heimdrucker sind bereits ab wenigen Hundert Euro erhältlich. Sie eignen sich für einfache Drucke, stoßen jedoch bei komplexen oder großen Modellen schnell an ihre Grenzen.

- Professionelle Desktop-Drucker: Diese Geräte bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für kleine Unternehmen oder ambitionierte Maker. Sie kosten in der Regel zwischen 2.000 und 5.000 Euro und liefern solide Ergebnisse.

- Industrielle 3D-Drucker: Diese Maschinen sind auf Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Mit Preisen ab 20.000 Euro und mehr sind sie eine Investition, die sich vor allem bei Serienproduktionen oder komplexen Projekten lohnt.

Zusätzlich beeinflussen die Wartungsanforderungen der Geräte die langfristigen Kosten. Hochwertige Maschinen benötigen regelmäßige Kalibrierung und Ersatzteile, während günstige Drucker oft schneller verschleißen. Die Wahl des richtigen Druckverfahrens und Gerätetyps sollte daher immer auf die spezifischen Anforderungen des Projekts abgestimmt sein, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.

Zusätzliche Faktoren: Von Stückzahl bis zur Nachbearbeitung

Abseits der offensichtlichen Einflussgrößen wie Materialverbrauch und Druckdauer gibt es eine Reihe zusätzlicher Faktoren, die die Gesamtkosten im FDM 3D-Druck erheblich beeinflussen können. Diese Aspekte werden oft erst im Detail sichtbar, spielen jedoch eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Planung größerer Projekte oder bei der Optimierung von Produktionskosten.

Stückzahl:

- Die Anzahl der zu druckenden Teile hat einen direkten Einfluss auf die Kosten pro Stück. Während Einzelstücke oft teuer sind, können größere Serien durch eine effiziente Nutzung des Bauraums und eine Verteilung der Fixkosten deutlich günstiger werden.

- Bei Kleinserien entstehen häufig höhere Kosten, da der Druckprozess für jedes Teil individuell gestartet werden muss. Serienproduktionen hingegen profitieren von Skaleneffekten.

Nachbearbeitung:

- Nachbearbeitungsschritte wie Schleifen, Lackieren oder das Entfernen von Stützstrukturen sind zeit- und arbeitsintensiv. Diese zusätzlichen Arbeitsschritte können die Gesamtkosten erheblich steigern, insbesondere bei Modellen mit komplexen Geometrien.

- Auch die Wahl der Nachbearbeitungstechniken spielt eine Rolle. Während einfaches Schleifen kostengünstig ist, können Verfahren wie Galvanisieren oder spezielle Beschichtungen die Kosten vervielfachen.

Lieferzeit:

- Schnelle Lieferzeiten oder Express-Druckdienste verursachen oft zusätzliche Gebühren. Projekte mit längeren Vorlaufzeiten sind in der Regel günstiger, da sie besser in den Produktionsplan integriert werden können.

Qualitätsanforderungen:

- Höhere Qualitätsstandards, wie eine besonders glatte Oberfläche oder präzise Toleranzen, erfordern mehr Zeit und Ressourcen, was die Kosten in die Höhe treibt.

- Auch die Wahl spezieller Filamente, die beispielsweise UV-beständig oder lebensmittelecht sind, kann die Produktionskosten erhöhen.

Diese zusätzlichen Faktoren sind oft projektabhängig und können die Gesamtkosten stark variieren lassen. Eine sorgfältige Planung, die diese Aspekte berücksichtigt, ist daher unerlässlich, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Qualität zu erreichen.

Die Bedeutung von Energieverbrauch und Betriebskosten

Der Energieverbrauch und die Betriebskosten sind oft unterschätzte, aber wesentliche Bestandteile der Gesamtkosten im FDM 3D-Druck. Während sie im Vergleich zu Material- oder Nachbearbeitungskosten auf den ersten Blick geringer erscheinen mögen, können sie bei längeren Druckzeiten oder intensiver Nutzung schnell ins Gewicht fallen. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Nachhaltigkeit des Druckprozesses.

Energieverbrauch:

- Der Stromverbrauch eines 3D-Druckers hängt von der Leistung des Geräts (in Watt) und der Druckdauer ab. Ein Drucker mit einer Leistung von 250 W, der 10 Stunden läuft, verbraucht beispielsweise 2,5 kWh. Bei einem Strompreis von 0,30 €/kWh entstehen hier allein 0,75 € an Energiekosten.

- Höhere Drucktemperaturen, wie sie bei Materialien wie ABS oder Nylon erforderlich sind, erhöhen den Energieverbrauch zusätzlich. Auch beheizte Druckbetten und geschlossene Druckkammern tragen dazu bei.

Betriebskosten:

- Regelmäßige Wartung und Kalibrierung des Druckers sind notwendig, um eine gleichbleibende Druckqualität zu gewährleisten. Diese Arbeiten erfordern Zeit und können, insbesondere bei professionellen Geräten, zusätzliche Kosten verursachen.

- Verschleißteile wie Düsen, Heizblöcke oder Filamentzuführungen müssen je nach Nutzungsintensität regelmäßig ausgetauscht werden. Die Kosten für solche Ersatzteile können sich über die Zeit summieren.

- Die Abnutzung des Druckers selbst ist ein weiterer Faktor. Besonders bei günstigen Geräten kann die Lebensdauer begrenzt sein, was langfristig zu höheren Kosten durch Neuanschaffungen führt.

Zusätzlich sollte auch der ökologische Aspekt nicht außer Acht gelassen werden. Ein energieeffizienter Druckprozess spart nicht nur Kosten, sondern reduziert auch den CO2-Fußabdruck. Moderne Drucker mit optimierten Heizsystemen und Energiesparmodi können hier einen Unterschied machen. Wer den Energieverbrauch und die Betriebskosten im Blick behält, kann also nicht nur Geld sparen, sondern auch nachhaltiger produzieren.

Vergleich: Heim-3D-Drucker versus professionelle FDM-Druckdienste

Die Entscheidung zwischen einem Heim-3D-Drucker und der Nutzung professioneller FDM-Druckdienste hängt stark von den individuellen Anforderungen, dem Budget und der gewünschten Qualität ab. Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile, die je nach Projekt unterschiedlich ins Gewicht fallen können. Ein genauer Vergleich hilft, die passende Wahl zu treffen.

Heim-3D-Drucker:

- Kosten: Heimdrucker sind in der Anschaffung günstiger und bereits ab wenigen Hundert Euro erhältlich. Die laufenden Kosten hängen jedoch stark von der Wartung, dem Materialverbrauch und der Energieeffizienz des Geräts ab.

- Flexibilität: Sie bieten maximale Kontrolle über den Druckprozess und eignen sich ideal für Experimente, Prototypen oder kleinere Projekte.

- Qualität: Die Druckqualität ist oft eingeschränkt, insbesondere bei günstigeren Modellen. Für hochpräzise oder komplexe Drucke stoßen Heimgeräte schnell an ihre Grenzen.

- Zeitaufwand: Der Betrieb eines Heimdruckers erfordert Zeit für Einrichtung, Kalibrierung und Nachbearbeitung. Für Einsteiger kann die Lernkurve steil sein.

Professionelle FDM-Druckdienste:

- Kosten: Die Kosten pro Druck sind höher, insbesondere bei Einzelstücken. Dafür entfallen jedoch Investitionen in Geräte, Wartung und Materialien.

- Qualität: Professionelle Dienste verwenden hochwertige Maschinen, die präzisere Ergebnisse und eine größere Materialvielfalt bieten. Dies ist besonders wichtig für anspruchsvolle Projekte.

- Effizienz: Druckdienste übernehmen den gesamten Prozess, von der Vorbereitung bis zur Nachbearbeitung. Das spart Zeit und reduziert den Aufwand.

- Skalierbarkeit: Für größere Stückzahlen oder Serienproduktionen sind professionelle Anbieter oft die wirtschaftlichere Wahl, da sie von optimierten Arbeitsabläufen profitieren.

Zusammengefasst: Heim-3D-Drucker lohnen sich für kreative Bastler, die kleinere Projekte umsetzen möchten und bereit sind, Zeit in die Technik zu investieren. Professionelle FDM-Druckdienste hingegen sind ideal für komplexe, zeitkritische oder hochpräzise Drucke, bei denen Qualität und Effizienz im Vordergrund stehen. Die Wahl hängt letztlich davon ab, ob man lieber selbst Hand anlegt oder auf die Expertise eines Dienstleisters setzt.

Wie Preisrechner bei der Kalkulation helfen können

Die Kalkulation der FDM 3D-Druck Kosten kann durch die Vielzahl an Einflussfaktoren schnell unübersichtlich werden. Genau hier kommen Preisrechner ins Spiel. Diese Tools sind speziell darauf ausgelegt, die verschiedenen Kostenpunkte wie Materialverbrauch, Druckzeit und Nachbearbeitung zu berücksichtigen und in wenigen Schritten eine transparente Übersicht zu liefern. Doch wie genau funktionieren sie und warum sind sie so hilfreich?

Vorteile von Preisrechnern:

- Schnelle Kalkulation: Preisrechner ermöglichen es, innerhalb weniger Minuten eine grobe oder detaillierte Kostenübersicht zu erhalten. Das spart Zeit und vereinfacht die Planung.

- Individuelle Anpassung: Viele Tools erlauben es, spezifische Parameter wie Filamentpreis, Stromkosten oder Druckgeschwindigkeit anzupassen. So lassen sich die Berechnungen genau auf das eigene Projekt zuschneiden.

- Transparenz: Mit einem Preisrechner werden alle Kostenpunkte sichtbar, von offensichtlichen wie Material bis hin zu versteckten wie Energieverbrauch. Das minimiert das Risiko unerwarteter Ausgaben.

Wie ein Preisrechner funktioniert:

- Der Nutzer gibt grundlegende Informationen ein, wie das Gewicht des benötigten Filaments (in Gramm) oder die geschätzte Druckzeit (in Stunden).

- Zusätzliche Faktoren wie Nachbearbeitungsaufwand oder spezielle Materialwünsche können oft optional ergänzt werden.

- Das Tool berechnet die Gesamtkosten basierend auf den eingegebenen Daten und hinterlegten Standardwerten, die je nach Region oder Anbieter variieren können.

Einige Preisrechner bieten sogar die Möglichkeit, gcode-Dateien hochzuladen. Diese enthalten bereits alle relevanten Informationen wie Druckzeit und Materialverbrauch, was die Kalkulation noch präziser macht. Besonders für komplexe Projekte oder bei der Beauftragung eines externen Dienstleisters ist dies ein unschätzbarer Vorteil.

Zusammengefasst: Preisrechner sind ein unverzichtbares Werkzeug, um die Kosten im FDM 3D-Druck besser zu verstehen und zu kontrollieren. Sie bieten nicht nur Klarheit, sondern helfen auch dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen – sei es bei der Wahl des Materials, der Optimierung des Designs oder der Entscheidung zwischen Eigenproduktion und externem Druckservice.

Praxisbeispiele: Konkrete Kostenanalysen anhand von 3D-Modellmaßen

Um die Kosten im FDM 3D-Druck besser greifbar zu machen, lohnt sich ein Blick auf konkrete Beispiele. Anhand verschiedener Modellmaße lassen sich die Einflussfaktoren wie Materialverbrauch, Druckzeit und Nachbearbeitung anschaulich darstellen. Diese Praxisbeispiele zeigen, wie stark die Kosten je nach Größe, Material und Stückzahl variieren können.

Beispiel 1: Kleines Modell – 110 x 104 x 12 mm (Volumen: 12 cm3)

- Kunststoff: Einzelstückkosten liegen zwischen 40 und 93 €, abhängig vom Material (z. B. PLA oder ABS). Bei einer Produktion von 100 Stück sinken die Kosten auf etwa 6 bis 9 € pro Stück.

- Metall: Deutlich teurer – ein einzelnes Teil kostet zwischen 100 und 299 €. In einer Serie von 100 Stück reduzieren sich die Kosten auf 55 bis 69 € pro Stück.

- Resin: Für ein Stück fallen etwa 60 bis 100 € an. Bei größeren Stückzahlen (z. B. 100 Stück) liegen die Kosten bei 17 bis 20 € pro Teil.

Beispiel 2: Mittleres Modell – 180 x 60 x 20 mm (Volumen: 58 cm3)

- Kunststoff: Einzelstückpreise bewegen sich zwischen 40 und 93 €. Für 100 Stück sinken die Kosten auf etwa 12 bis 37 € pro Teil.

- Metall: Ein einzelnes Modell kostet hier zwischen 244 und 410 €. Bei einer Produktion von 100 Stück reduzieren sich die Kosten auf 128 bis 313 € pro Stück.

- Resin: Ein einzelnes Teil liegt bei 148 bis 150 €, während bei 100 Stück die Kosten auf 88 bis 92 € pro Stück sinken.

Beispiel 3: Großes Modell – 150 x 113 x 115 mm (Volumen: 91 cm3)

- Kunststoff einfarbig: Die Kosten liegen zwischen 75 und 120 € pro Stück.

- Kunststoff mehrfarbig: Durch den Einsatz von Dual-Extrusion steigen die Kosten auf etwa 120 € pro Stück.

Diese Beispiele verdeutlichen, wie stark die Kosten von der Modellgröße, dem Material und der Stückzahl abhängen. Besonders bei größeren Serien sinken die Stückkosten erheblich, da Fixkosten wie die Druckvorbereitung auf mehrere Teile verteilt werden. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Wahl des Materials einen enormen Einfluss auf die Gesamtkosten hat – Kunststoff ist meist günstiger, während Metall und Resin für spezielle Anforderungen höhere Investitionen erfordern.

Für eine präzise Kalkulation empfiehlt es sich, die genauen Maße und Anforderungen des Modells in einen Preisrechner einzugeben. So lassen sich die Kosten bereits im Vorfeld genau abschätzen und anpassen.

Fazit: So optimieren Sie Ihre FDM 3D-Druck Kosten effektiv

Die Kostenoptimierung im FDM 3D-Druck erfordert eine sorgfältige Planung und das Verständnis der zahlreichen Einflussfaktoren. Von der Wahl des richtigen Materials über die Optimierung der Druckeinstellungen bis hin zur Nutzung von Preisrechnern – es gibt viele Stellschrauben, an denen Sie drehen können, um Ihre Ausgaben zu senken, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

So gehen Sie vor:

- Material gezielt auswählen: Nutzen Sie günstige Standardmaterialien wie PLA für einfache Projekte und greifen Sie nur bei Bedarf auf teurere Spezialfilamente zurück.

- Druckparameter anpassen: Reduzieren Sie den Füllgrad (Infill) und die Wandstärke, wo es möglich ist, um Material und Druckzeit zu sparen. Gleichzeitig sollten Sie sicherstellen, dass die Stabilität des Modells nicht beeinträchtigt wird.

- Modelldesign optimieren: Vereinfachen Sie komplexe Geometrien und minimieren Sie den Einsatz von Stützstrukturen, um sowohl Materialverbrauch als auch Nachbearbeitungsaufwand zu reduzieren.

- Stückzahlen berücksichtigen: Planen Sie größere Serien, wenn möglich, um Fixkosten effizienter zu verteilen und die Stückkosten zu senken.

- Preisrechner nutzen: Verwenden Sie Tools, um die Kosten im Voraus genau zu kalkulieren und potenzielle Einsparungen zu identifizieren.

- Gerätetyp hinterfragen: Überlegen Sie, ob ein Heimdrucker für Ihre Anforderungen ausreicht oder ob ein professioneller Druckdienstleister langfristig kosteneffizienter ist.

Die Kombination aus durchdachtem Design, optimierten Druckeinstellungen und einer klaren Kostenübersicht ist der Schlüssel zu einem wirtschaftlichen FDM 3D-Druck. Dabei sollten Sie immer die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts im Blick behalten – denn nicht jede Einsparung ist sinnvoll, wenn sie die Funktionalität oder Qualität des Endprodukts beeinträchtigt.

Abschließend gilt: Eine gute Planung zahlt sich aus. Indem Sie die verschiedenen Kostenfaktoren bewusst steuern, können Sie nicht nur Ihr Budget einhalten, sondern auch die Effizienz und Nachhaltigkeit Ihrer Druckprojekte verbessern.

Produkte zum Artikel

749.00 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

Erfahrungen und Meinungen

Nutzer haben unterschiedliche Erfahrungen mit den Kosten beim FDM 3D-Druck gemacht. Eine häufige Beobachtung: Die Materialkosten sind ein zentraler Faktor. Anwender berichten, dass die Wahl des Filaments den Preis erheblich beeinflusst. ABS und PLA sind gängige Materialien. Sie sind relativ günstig, bieten jedoch unterschiedliche Eigenschaften. Viele Nutzer bevorzugen PLA wegen der einfachen Handhabung und Umweltfreundlichkeit.

Ein typisches Problem: Die Druckzeit kann die Gesamtkosten drastisch erhöhen. Nutzer bemerken, dass komplexe Modelle mehr Zeit in Anspruch nehmen. Dies führt zu höheren Kosten. In Foren diskutieren Nutzer häufig die Auswirkungen der Modellstruktur auf die Preise. Geometrisch aufwendige Formen erfordern mehr Druckzeit und Nachbearbeitung. Dies wird oft übersehen, führt jedoch zu unerwarteten Ausgaben.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stückzahl. Nutzer berichten, dass kleinere Auflagen oft teurer sind. Wenn der Druckraum der Maschine nicht optimal genutzt wird, steigen die Kosten. In großen Serien können die Kosten pro Stück sinken, weil sich der Druck effizienter gestalten lässt. Anwender empfehlen, die Auftragsmenge gut zu planen, um Kosten zu sparen.

Lieferzeiten spielen ebenfalls eine Rolle. Nutzer beschreiben, dass Expresslieferungen die Gesamtkosten erhöhen. Wer schnell ein Modell benötigt, muss oft tiefer in die Tasche greifen. In einem Forum wird darauf hingewiesen, dass einige Anbieter teurere Preise für schnellere Lieferungen verlangen.

Die Nachbearbeitung von Druckobjekten kann ebenfalls den Preis in die Höhe treiben. Viele Anwender wünschen sich eine Veredelung. Diese führt nicht nur zu höheren Materialkosten, sondern verlängert auch die Lieferzeit. Das wird oft nicht im ursprünglichen Kostenvoranschlag berücksichtigt.

Nutzer empfehlen, Angebote mehrerer Anbieter zu vergleichen. Ein Beispiel: Ein Anbieter könnte günstiger erscheinen, bietet aber möglicherweise nicht die gleiche Qualität wie ein teurerer Service. Anwender berichten, dass die Qualität oft entscheidend für die Gesamtkosten ist. Ein schlechter Druck kann teure Nacharbeiten erfordern, was die anfänglichen Einsparungen zunichte macht.

Insgesamt zeigt sich: Die Kosten im FDM 3D-Druck setzen sich aus vielen Faktoren zusammen. Nutzer sollten alle Aspekte berücksichtigen, um eine realistische Vorstellung der Gesamtkosten zu bekommen. Eine fundierte Planung und umfassende Informationen sind entscheidend, um Überraschungen zu vermeiden.

FAQ zu FDM 3D-Druck Kosten

Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für den FDM 3D-Druck?

Die Hauptfaktoren sind Materialverbrauch, Druckdauer, Maschinenqualität, Nachbearbeitung, Modellkomplexität und Stückzahl. Diese beeinflussen die Gesamtkosten direkt und müssen entsprechend eingeplant werden.

Wie hoch sind die Materialkosten im FDM 3D-Druck?

Die Materialkosten variieren je nach Filamenttyp. Standardmaterialien wie PLA oder ABS kosten wenige Euro pro Kilogramm, während Spezialfilamente wie Carbonfaser oder Metall deutlich teurer sind.

Wie wirkt sich die Druckzeit auf die Gesamtkosten aus?

Längere Druckzeiten erhöhen die Energiekosten und die Abnutzung des Geräts. Außerdem verlängern sie die Produktionsdauer, was die Gesamtkosten insbesondere bei größeren Modellen beeinflusst.

Warum sind Nachbearbeitungskosten zu berücksichtigen?

Nachbearbeitungen wie Schleifen, Lackieren oder das Entfernen von Stützstrukturen verursachen zusätzlichen Arbeitsaufwand und Materialkosten, die die Gesamtkosten erhöhen können.

Wie kann man die FDM 3D-Druck Kosten optimieren?

Kosten lassen sich optimieren, indem man den Füllgrad reduziert, die Wandstärke anpasst, auf effiziente Designs setzt und bei Bedarf Preisrechner nutzt, um alle Faktoren vorab zu kalkulieren.